疫情一再反扑,我们一再封锁,如何让自己的居家生活变得更能承受一些,成了我们,至少成了我自己的一门功课。大疫时期翻看佩里柯利这个窗口系列,感觉好像打开了窗一样令人心情愉快,即使只是愉快了那么一下下,一页书的时间,一本书的时间,但它让我学会观看窗外,它提醒我,窗外还有那么一片天空。

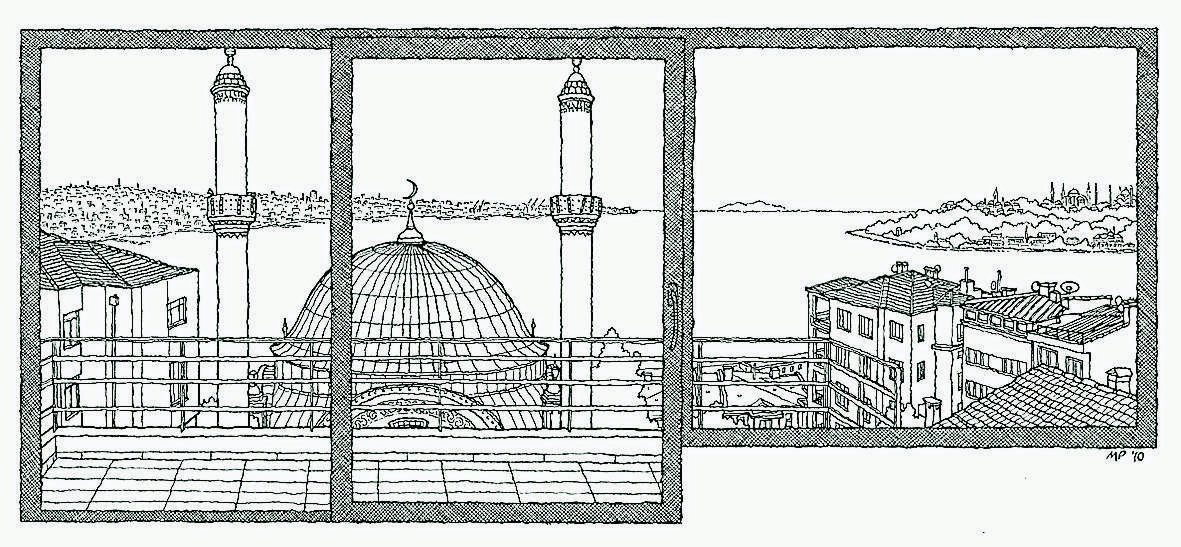

看完意大利建筑师佩里柯利(Matteo Pericoli)的《我窗外的城市》之后,随即翻开他另一本著作《窗口看世界:50个作家,50种观点》(WINDOWS on the World: 50 Writers, 50 Views)。其实早在2014年,我在《巴黎评论》(The Paris Review)就发现了这个窗口系列,佩里柯利找来生活在世界不同角落的作家撰文描述他们从各自的窗口看出去的风景,包括土耳其小说家Orhan Pamuk(我只读过《伊斯坦堡:一座城市的记忆》),以及,许多年后我非常喜欢的阿尔巴尼亚诗人Luljeta Lleshanaku。

当时我只读了其中几个作家朝夕相对的窗。以色列作家Etgar Keret定居于特拉维夫,但他待过最棒的写作地点,是在麦道尔艺术村,他在那里的工作室四周环绕雪白森林,经常可以瞥见窗外有鹿,但他选择面向厕所创作,来访的朋友觉得纳闷,他解释说:“当我写东西的时候,我只看见故事里的风景。”这句话我一记记到今天。马其顿诗人Lidija Dimkovska定居于史高比耶,她描述的那扇窗户,曾经伴她度过童年的尾声和整段年少时光,也是在这幅窗景前,她开始投入写作人生:“那栋楼的屋顶总在我的视野内。晨间会有只鹳鸟栖在屋顶的烟囱上,透过我的窗户凝望。我们四目相投,了解彼此。它是我的天空,我是它地上的朋友。我怎能不写作。”

同年春末或者初夏,我一个人去了一趟京都,九天八夜的小旅行,最后一天下榻于闻名已久的Hotel Anteroom Kyoto,大堂柜台旁边有排木制书架,上面摆放着全京都最有气质与内涵的惠文社书店特地为这家旅馆精选的书籍,当中就有一本《窗口看世界》。写到这里我想,这个窗口系列佩里柯利何妨多做几个,例如旅馆的窗口,例如艺术家的窗口,奈良美智在青森的住家就有一扇偌大、长方形的窗户,窗外的景致我每看一次都要惊艳一次,不管是冰天雪地的严冬还是绿意茂盛的盛夏。

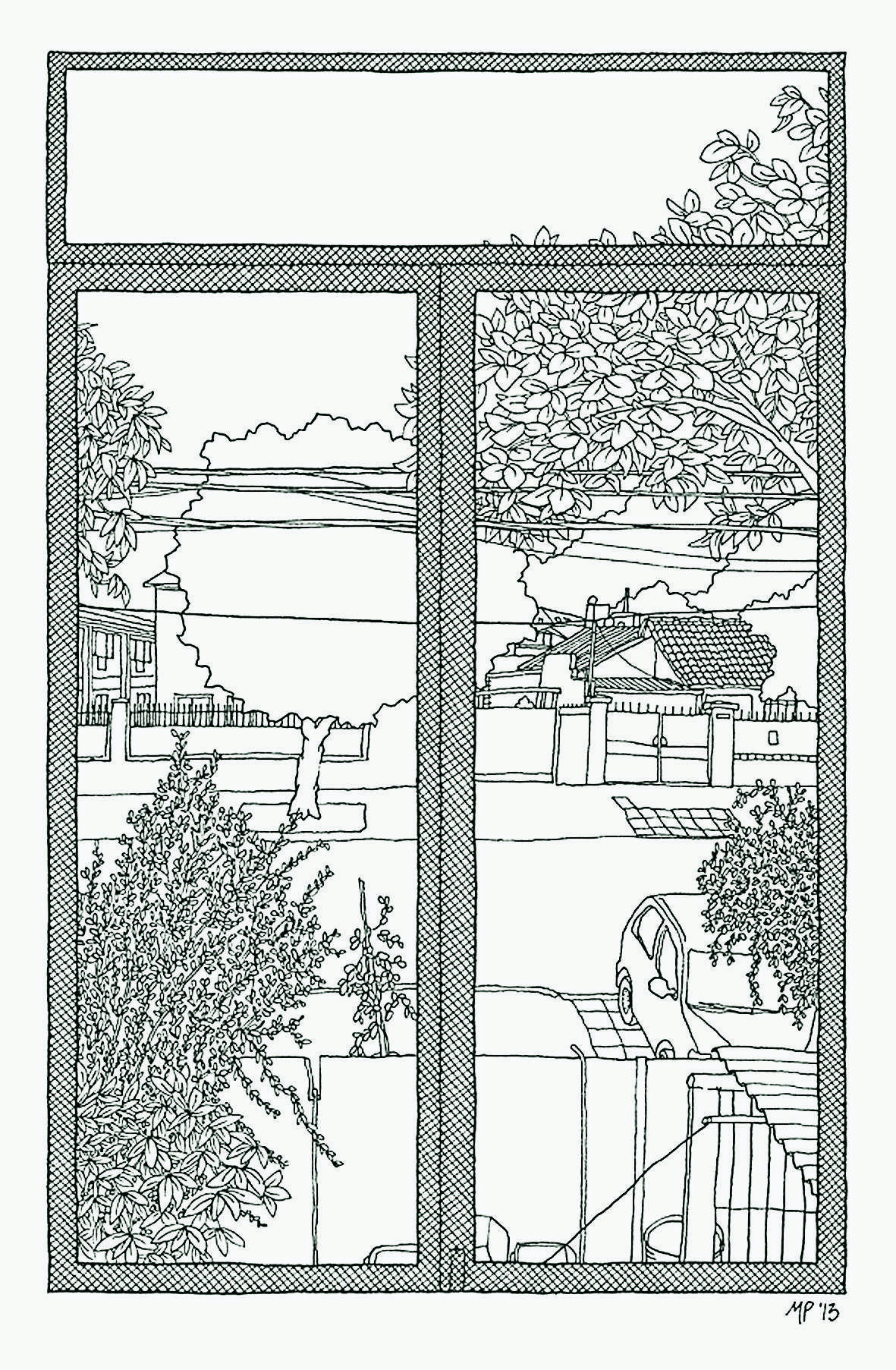

六年之后我才找来这本闲书细读,教我看了又看的一幅窗景是尼日利亚小说家Rotimi Babatunde从他在伊巴丹的住所望出去的情境,他的窗户大概是全书中最乏味无聊的,没有精致的铁花,没有光洁的玻璃,没有辽阔的视野,只是用铁丝网防护,但他对窗外的大树的描述令我动容:“也许这些大树以花为暗语,在推特上发送鸟儿迁徙的讯息,或者和在树干上的动物是脸友……谁晓得呢?它们会不会梦想着有朝一日在无人的小巷里遛狗?这些事情没有人说得准,就像没有人能打包票说,这些树木会继续对我手下留情,因为这些巨人就是一直站在那里,威严而沉默。”“在非洲人口最稠密的城市扩张之中逐渐消失的雨林一隅,坐在我的书桌后方,这张书桌可能就是盯着它看的那些大树的先人之一,我由衷感激周围的沉默大树。”

(文/ 圖:野東西)

光明網促請讀者及網民,共同維護言論自由精神,營造理性交流環境;任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言,皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。