![]()

“我真的很煩!我快受不了!我撐不下去了!”

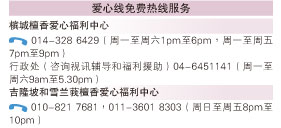

你感到焦慮,失落或心煩,卻不知如何是好?非營利團體檳城檀香愛心福利中心屬下的愛心線提供電話輔導熱線服務,給予你精神支持與關懷,陪你渡過難關。

非營利團體檳城檀香愛心福利中心屬下設有愛心線、福利組和社會教育三大類服務,為民眾提供心理輔導,救濟貧苦,以及通過教育來促進個人成長,婚姻與家庭的和諧。

其中,愛心線於1990年創立以來,輔導義工一直提供熱線和面談輔導,協助別人重新認識自己,並促進個人、家庭與群體成員之間建立融洽的關係。

在新冠疫情衝擊之下,愛心線的熱線即響個不停!愛心線專任蔡維懿表示,與2019年疫情之前相比,愛心線接到的案例增加了50%,由此可見疫情對民眾造成的心理衝擊有多巨大。

(下)愛心線專任蔡維懿:與2019年疫情之前相比之下,國內疫情爆發後,愛心線接到的案例增加了50%。

只是一個傾訴管道

該中心主席兼愛心線督導高秀鳳是註冊與執證心理輔導師。她表示,自去年爆發疫情後,即使是輔導義工也無法到中心提供面談輔導服務,熱線電話輔導協談依然沒有間斷,於去年4月起更增設了視訊輔導。

“即使如今我們已從封閉社會走向開放社會,但有些人還是對輔導存有誤解,認為需要接受輔導的人都有精神問題。其實,熱線只是提供有情緒困擾者一個傾訴的管道,所有接受輔導的人都是受到保護的。前提是當事人必須以真誠的心尋求援助,謝絕任何惡作劇和語言騷擾。”

她說,若義工覺得與當事人僅通過電話輔導的效果不彰,認為通過視訊輔導更能幫助對方,就會與對方預約線上輔導,但這也需要當事人懂得操作電腦和視訊軟件才行。

“視訊輔導是疫情下用來替代面談的折衷選擇,這讓義工可從中觀察當事人的表情與動作和說話語調,協助改善問題。但是,視訊輔導也有其弱點,例如線路不佳時無法清楚聽見聲音或看見對方。因此,若義工評估當事人所面對的狀況比較緊急和嚴重,卻無法面談的情況下,會建議對方直接去醫院求助。”

安定情緒與社會維持聯繫

高秀鳳建議大眾可以通過4種方式,包括安身、安心、安念和安聯繫來安定情緒。

“安身,意指維持規律良好的生活作息。例如,居家辦公者避免遲睡,維持健康的身體才能穩定情緒。失業者可善用居家時間充實生活和學習理財規劃,以度過沒有收入的日子。有空的話可趁機重新布置家居,例如將客廳轉換成居家運動的場地,清空一些地方作其他用途。”

此外,儀式感也很重要,居家防疫時也應記住家庭成員的生日並在家簡單慶生,增加彼此的親密感。若無法回鄉,可以送禮給家鄉親人祝賀,讓對方感受到被重視。

“此外,居家進行有益身心的活動,例如運動、烹飪、烘培、園藝和做手工,培養興趣有助於舒緩情緒。”

高秀鳳說,每當情緒浮現時,民眾可學習覺察情緒,然後面對、接受、處理並放下它,有助於“安心”。

她舉例,很多人之所以抗拒生氣,其實是抗拒生氣時所表現的行為,例如責罵他人或摔東西。但是,情緒本身並沒有好壞對錯,情緒所表現的行為才有好壞對錯之分。當覺察到情緒升起時,可以通過呼吸法、大笑瑜伽、正念(專注於當下的動作)來處理。

“安念,意指學習轉換念頭。舉例,當發現有家人確診,或是自己曾經接觸確診者時,若馬上萌起最壞的念頭,那會導致心情更緊張和沮喪。此時最好嘗試轉換念頭,或者鬆動原本抓緊的負面念頭,試想確診者可能有康復機率,並給予對方祝福。”

她指出,在疫情下社交媒體成為許多人發洩情緒的出口,且容易引發罵戰,常常也一石激起千層浪,使線上充斥着更多冷言酸語。若發現自己出現這種情況,請停下來並多聆聽內心的聲音。

“安聯繫,意指與他人、自己和社會支持系統維持聯繫。與他人維持緊密的聯繫,有助於在面對困難時開口向身邊的親人或朋友尋求援助。此外,也可以通過寫日記和畫畫等方式來抒發心情,與自己作良好地聯繫。疫情導致社會模式產生改變,人們也必須與社會支持系統有聯繫,通過學習新事物以跟上社會的腳步。”

朝夕相處家庭摩擦也增多

高秀鳳說,許多打熱線來的人都傾訴生活在水深火熱之中,有者飽受病痛所苦,也有的承受着憂鬱症等精神疾病折磨。

“此外,有不少人因失業面對斷炊之虞,向中心尋求經濟和物資援助。愛心線則會將這類轉介給福利組的義工跟進。”

還有,長時間待在家和居家辦公也容易引起家庭成員之間產生矛盾,無論是親子、夫妻、兄弟、婆媳之間的衝突也困擾很多人。

“以往,家庭成員都出門上班或上課,在家時間不長,即便偶爾出現分歧,也比較容易和解。但是,疫情下一家人都長時間待在家,相處時間多了摩擦也增多,慢慢地形成心存芥蒂,容易把問題放大進而爭執不休。加上抗疫逾一年始終沒完沒了,讓很多人覺得未來充滿不確定性,無法對未來進行完善的規劃,覺得生活失去了自主掌控感。還有人傾訴,因不能隨意出門而感覺失去了人身自由。”

認知作戰積極接種助抗疫

確診病例居高不下,民眾的情緒也隨着被牽動,陷入失落、憂鬱和焦慮的幽谷裡,不知何時才能見到曙光?

高秀鳳表示,回首去年國內剛爆發疫情時,大家都措手不及。有者收入減少,也有人因無法回鄉而改變人際互動模式、學生必須適應上網課的日子、家長擔心孩子的學習效果不理想等等狀況。人人的生活產生翻天覆地的改變,被迫迎接生活新常態。

“如今,人們逐漸適應了新常態,也懂得遵守防疫措施。但是,無論是誰,大家的內心都難免產生失落感,或是感到憂鬱,甚至覺得憤怒,大有‘回不去了’的感覺。總確診人數破百萬,死亡與日俱增,看在大家的眼裡,更是倍感焦慮。

不過,焦慮感也可以隨着對防疫知識更瞭解而減低。“舉例,剛推動疫苗計劃時,大眾的反應並不積極,對接種有很多疑惑。但是,當越來越多人瞭解接種疫苗有助於控制疫情之後,大家便踴躍響應了。”

她說,無論是失落感、焦慮或擔憂,除非出現身體發抖等生理症狀,不然在疫情下人們會產生這些情緒乃是自然的反應。因為感到焦慮或擔憂,進而做足防疫措施,更加懂得保護自己。

“此外,許多人有社交方面的需求,以往大家可以隨意參加活動,通過肢體交流如握手、擁抱等建立良好的互動。有研究顯示,良好的社交肢體互動有助於舒緩情緒,尤其是擁抱,可以讓彼此都感受到愛與關懷。”然而,如今這些肢體互動都無法進行,很多人因為社交模式改變而感到寂寞和孤單。“即便是親子之間,還是因病毒環伺而有所顧忌。還有居住在鄉下的長者,因無法隨意出門與朋友話家常,又不懂使用手機或電腦而失去社交生活,不免感到寂寞。”

守望相助同舟共濟送關懷

若發現身邊的親人與朋友的情緒長時間不穩定,該如何應對?

“以憤怒來舉例,若發現身邊有人經常因小問題就發怒,而且生氣的次數很頻密且時間比以往更長,甚至身體明顯會發抖,又無法控制自己,那麼就要鼓勵對方向專業輔導員、臨床心理師或精神科醫生尋求援助。”高秀鳳說。

“如果發現對方有輕生的念頭,那麼同住一屋簷下的人可以陪伴並聆聽對方所面對的難題,但不給予任何意見。還有把家裡的利器、殺蟲劑、繩子和安眠藥等物品收藏起來,遠離對方的視線。”

她表示,鄰里也應守望相助。若發現鄰居有自我了斷的念頭,建議每天早晚打電話或是傳送訊息問候,讓對方感受到鄰里之間的關懷。

“當有朋友透露有自盡的念頭時,也不宜獨自一人承受壓力,而是讓多幾個朋友也知道,以便一群朋友可以互相接力來聆聽和陪伴對方,同時建議對方尋求專業的心理輔導。若情況嚴重,建議直接送對方入院治療。”

光明網促請讀者及網民,共同維護言論自由精神,營造理性交流環境;任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言,皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。