在作家劉克襄眼中,火車不僅是交通工具,也是開啟每一段旅程的契機。這幾年劉克襄外出旅行,總是惦記着家中八十多歲的母親陳孅孅,她已經重聽、不良於行,他把一張張旅行的照片分享給母親,沒料到轉換成一幅幅的圖畫,畫畫成為母親生命最大的動力,她以顫抖的手,拿起畫筆,像小學生一樣,拿着尺做畫、精確算數,她數着“藍皮解憂號”上窗子有幾個,就畫幾個,嚴肅地畫着稚拙卻又不失韻味的圖畫,共同完成《小站也有遠方》這本書。

“我每次坐上火車就有種安心感,就算是到一個很近的地方,都能有旅行的感覺。”坐在全年不開冷氣的辦公室裡,台灣作家劉克襄談起了鐵道回憶。車輪與鐵軌交錯摩擦,聲聲迴盪在字裡行間,那一刻,他宛如置身在最愛的山林之間。

新書《小站也有遠方》,說的是他在鐵道上的旅行記憶,其中有人、有景、有情,還有以畫筆相伴的媽媽。“我母親的進來,讓我在火車旅行裡看到很不一樣的東西。”劉克襄媽媽罹患帕金森氏症多年,其實早已無法遠行,但88歲的她卻在幾年前拾起畫筆,將兒子傳來的每張照片化作圖畫,和劉克襄的文字在書扉裡相映,也讓母子擁有了共同的旅行回憶。

“這20年來我的媽媽沒有坐過火車,但她用這種方式,跟着我去了很多地方,我們用這些畫,完成了很多不可能完成的夢想。”

記錄每個讓他心動風景

3年沒出新書,劉克襄笑說自己其實寫了很多東西,“之所以沒出版是因為我覺得,每次出書就應該要有個新的挑戰。”除了自然生態,劉克襄有興趣的事物其實挺多,“像有陣子我觀察流浪狗、有陣子寫流浪貓和家貓,還有段時間我投入在山裡探查古道。”

每出完一本書,就討厭那本書。劉克襄說,這是他一直以來的習慣,並非對着作不滿意,而是不甘於留在原地。“我是一個很需要挑戰的人。每回出書前我都會想,我有沒有辦法和台灣或讀者有個新的對話?”為了拓展寫作主題,不再被“自然生態作家”的頭銜綑綁,他將目光轉向搭了多年的火車。

眾所周知,有“鳥人”稱號的劉克襄,時常帶隊賞鳥、導覽,而火車和公車,成了他最常使用的交通工具。“我總覺得如果開車去看鳥,就算完成紀錄了,還是會有種不安。那不安是因為我用最快、最現代的方式做這件事。”相較開車,他更習慣在下火車後,以緩慢步行的方式進入山林。隨着火車前行,劉克襄着迷起那通往未知的興奮和踏實感,就這樣成了鐵道迷。

“有一天我突然發現,欸!平溪居然已經去了一百次,南迴普快列車也搭了至少六七次,這時候就覺得應該來寫點什麼,因為沒有人比你更清楚這些轉變,包括哪些站為什麼消失?你又在那裡遇過什麼。”從收集硬紙票到便當盒,劉克襄記錄下每個讓他心動的火車風景,以及發生於車廂或車站的日常,不只是紀實,也投射許多個人心境,終磨出這本樸實卻雋永的新書。

媽媽從畫畫中 找回了自信

翻開書,與文字相對的,是各頁以色鉛筆畫下的插圖,“繪者陳孅孅”正是劉克襄88歲的母親。“這本書為什麼會受到大家的喜歡,我覺得是我媽媽救了我。那也許某部分,也是我救了媽媽吧。”劉克襄坦言,隨着年歲增長,媽媽不僅行動更加不便,聽力也大不如前,心臟、腸胃更不時拉警報。“因為聽不到人家說話,加上出外都得拄着拐杖,讓她愈來愈封閉。”

對比其他老人家相聚廟裡、樹下閒聊泡茶,或到銀髮中心參與活動,“我媽媽可能因為有點自卑,每次問她要不要去,都是直接拒絕。”生活圈狹窄,讓劉媽媽只能將重心放在兒子身上,每天盯着兒子的臉書,看他做些什麼,“很多人以為我沒事做,整天發文,其實都是為了讓我媽媽安心。”每逢周末,媽媽就在家等着劉克襄吃飯,劉克襄若晚到,她就餓着肚子等,“到後面其實很有壓力,甚至變成某種情緒勒索。”

直到某回,無意間拿到銀髮族免費課程的傳單,劉克襄便和太太勸說劉媽媽試試,在外傭陪同下,她才勉為其難前往。“我記得畫畫課那天只有6個老人去,老師要大家畫出年輕時覺得最漂亮的畫面,我媽很認真地畫了一棵大樹,一直被稱讚很有天分。”

或許是找到了自信,一回家,劉媽媽開始四處找白紙,“家裡月曆上印着水果,她就邊看邊畫,我家牆上掛着國畫,她也照着描。”就這樣,每天都得畫上幾小時才甘願,到最後,劉克襄乾脆傳自己拍的照片給媽媽當素材,讓媽媽盡情畫個夠。從生活照到旅行途中記錄的照片,從火車、山海到部落老人,只要傳給媽媽,一回家就能見到圖畫擺在桌上。

“台灣的山,你唸得出名字的,我媽媽幾乎都畫過。”書中每個車站,也是劉媽媽用顫抖的手,拿起尺和放大鏡,一條條畫線繪製,“她畫火車是每個車窗都要數,有20個車窗就畫出20個,還都量好規格,我說沒人這樣畫圖啦!但她聽不進去,最後也就隨她了。”

用另一種方式帶媽媽遠行

從2017年12月畫第一張圖開始,劉克襄的媽媽至今每天都會在書桌前坐上好幾小時畫畫,由於畫的是劉克襄旅行時拍的照片,母子倆也因此變得更有話聊。“會把書取名叫《小站也有遠方》,除了小站本身,另一個就是想形容我的母親。”

他認為,行動不便的媽媽,代表的正是台灣的老年人。“他們很多出不了門,也沒辦法旅行,那他們怎麼去看這個世界或跟這個世界互動,我覺得我和我母親有找到方法。”自從媽媽開始畫畫,劉克襄出門時就能安心許多,“我知道我不是自己在旅行,而是透過母親的眼睛在看這些東西,那已經不是過去那種個人自由式的浪漫之旅,反而像在母親的心靈陪伴下去到遠方。”

見到讓自己悸動的畫面,就拍下來傳給媽媽,“每次回去就會有一張畫等着我,那比照片本身更有意思。”用另一種方式,帶着媽媽遠行,讓劉克襄晚年的旅行多了不同意義,媽媽也不時會和他討論火車車種、旅行過程,“能有現在這種互動,想想也滿幸福的。”

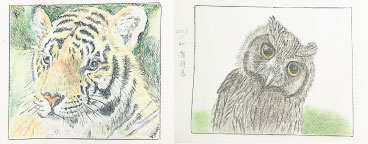

在他眼中,媽媽畫動物畫得最好,於是去年,劉克襄也將媽媽畫的石虎做成頭巾,和保育團體發起義賣,募到七八萬元,“那次媽媽非常開心,覺得自己也參與到,對社會有貢獻。但我現在有個新煩惱,就是擔心她畫到身體出問題。”聊起媽媽對繪畫的執着,劉克襄難掩擔憂,卻又忍不住笑起來。

小站為小城鎮保有生命力

回顧自己的火車旅行路線,劉克襄說,早年媽媽還能照顧自己時,他會到較遠的東海岸旅行,但近五六年,因媽媽的健康每況愈下,為了能回家陪伴她,劉克襄儘可能選擇西海岸一天內能來回的點。不變的是,仍以小站為主,若是大站,也會對較不熱鬧的後站多作着墨。

之所以如此,是因劉克襄總認為“小站就是大站”。他提起不久前發生的台鐵太魯閣號意外,“當時災難發生後,很多人就開始檢討台鐵,說要改善。在那改善計劃裡,他們提出一個是‘廢棄小站,保留大站。’只因為小站會虧本。”但對劉克襄來說,小站的存廢,不該以人流KPI去定義,“它更重要的是精神上的意義。小站旁可能住了10個老人,總會有人搭火車來看他,當你把小站廢掉,這整個地方就死掉了。”?

他認為,小站能讓一個小城鎮保有生命力,就像森林裡,不能只有幾棵大型神木,得要有不同的樹種在一旁生長,綠意才能加倍盎然。“這就是生物多樣性,同樣的,這些小站也能豐富台鐵。擁有車站的多樣性,才能為旅行帶來更多想像。”

藉書寫傳遞生活之美和善

面對每個車站,劉克襄從不帶成見,僅用最樸實的心探索,因此能遇見許多預期之外的美好,“我想讓大家知道,生活有另一種可能和美,甚至有很多你不知道的意義在裡面。”

與母親從情緒勒索走到自在相處,這些因旅行而生的紀錄,則是劉克襄想帶給眾人的另一個禮物。“在長照的時代裡,很多人都默默面對着照顧父母的難題,但我希望大家不要放棄,能努力想看看怎樣讓自己的父母親在晚年過得快樂一點。”他坦言,過往自己也認為母親不可能走出病痛的低潮,“但這些年她把很多我覺得不可能的事都完成了,想想也是滿佩服的。”

將鐵道上的每個吉光片羽,亦步亦趨地收集起來,裡頭不只有劉克襄始終珍愛的土地和人群,還伴隨他自身的生命淬煉,那些照顧母親的苦與甜,隨着文字,幻化成讓火車持續奔行的動力。下一個小站,將在不遠處停靠,牽起媽媽握着畫筆的手,微風襲來,那又將是另一幅新的篇章。

光明網促請讀者及網民,共同維護言論自由精神,營造理性交流環境;任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言,皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。