特約報導+攝影 \ 高寶麗

熱鬧歡喜的農曆新年到了尾聲,轉眼又迎來了元宵節。

元宵節吃什麼最應節?當然是元宵了。

但我們習慣了吃湯圓!怎麼弄了個元宵呢?元宵是什麼?

元宵和湯圓之間,到底有什麼不同?兩者的製作方法和吃法,又有什麼不一樣?

今天請來本地名廚兼餐飲業資深顧問唐丁強給大家解謎團,

細說元宵和湯圓的差別,同時也介紹創意吃法,

趁着美好的元宵節,請你也來湊個熱鬧,來一碗歡樂團圓的元宵(湯圓)吧!

唐丁強(39歲)和太太洪櫻瑜(33歲)對元宵和湯圓頗有研究,從製作方法到餡料的搭配都精通,不過,過年過節他們都習慣做湯圓吃湯圓,元宵是偶爾為之。

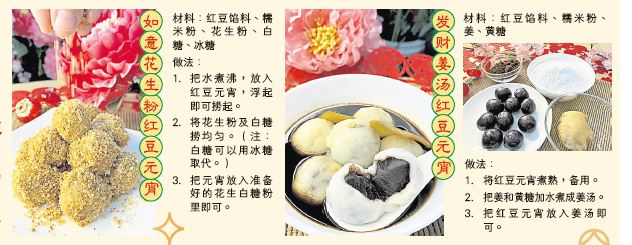

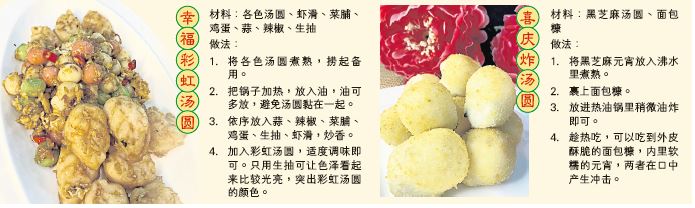

在元宵節這一個普天同慶的佳節,夫妻倆施展廚藝,特別研究和創出元宵和湯圓的新吃法,將它們甜鹹清濃融會貫通,搭配出全新花樣,讓元宵和湯圓在舌尖爆發各自的精彩。

趁着這美好節日的來臨,請唐丁強給我們科普一下。

“在中國,湯圓和元宵在製作上不盡相同,北方叫元宵,南方叫湯圓,這可能與它們的發展淵源有關。”

元宵以甜口味為主

他特別強調,它倆同樣是糯米外皮做成的糰子,而湯圓是“包”出來的,即把糯米粉和成麵團,然後像包包子那樣,把餡料包入麵皮,搓圓。而元宵的精髓在於“滾”,即把餡料蘸水後丟入裝着糯米粉的容器裡滾動,讓餡料周身被糯米粉牢牢裹住,後用笊籬撈出,再蘸一下涼水後繼續放入糯米粉中滾動,如此往復,直到越滾越大,雪白滾圓的元宵就做好了。

一個是從外到內,一個是從內到外,做法上的差異也讓湯圓的口感比較軟Q黏口,元宵咀嚼起來相對鬆軟有咬勁。

無論如何,唐丁強風趣地打個譬喻:“元宵和湯圓其實都是來自同一個家族,就好像我們說‘魷魚’和‘烏賊’,甚至‘Sotong’,牠們都有差別,只是人們看不懂也分辨不出而已。”

在吃法方面,唐丁強說兩者大不相同,傳統元宵以甜口味為主,內餡有紅豆、花生、芝麻等,可湯可炸,如果滾得大顆一些,就有點像煎堆了;湯圓的吃法則更是多樣,可湯可乾,口味也比較豐富,可甜也可鹹。

國人過節多吃湯圓

來自詩巫的唐丁強祖籍福州,“福州人對湯圓的吃法是放黃豆粉。也就是把炒熟的黃豆磨成粉,然後加入白糖,將它撒在煮熟的湯圓上面就可以了,這是乾的吃法。

“現今湯圓的內餡變化越來越多,傳統的有紅豆、花生、芝麻、芋頭等等,新潮的有水果、流沙、榴槤口味、鹹香等等。隨着現代人生活忙碌且緊湊,許多都傾向於購買現成的冷凍湯圓。湯圓的意義在於團圓,憑着手中一碗湯圓,將我們的新年文化流傳下去。”

他笑稱,如果還要經過繁瑣的工序才能吃到湯圓,相信現今的年輕人會嫌麻煩,最後反而失去了傳承的意義。因此,他不介意甚至鼓勵大家購買冷凍湯圓應節,畢竟這是最直接和簡便的節慶方式。

在馬來西亞,由於祖輩多來自中國南方比如廣東、福建省,為此我們一般吃的是湯圓。無論是除夕、元宵、清明祭祖、冬至,即使不是逢年過節,大家閒時也會吃上一碗黃糖薑湯熱湯圓,當着飯後甜點或者夜宵。“但元宵於本地人卻是很陌生的食品,甚至都不曾聽說過。”

追本溯源,古代稱元月十五日為“上元節”,加上夜晚稱為“宵”,所以這天被稱為元宵節,這種糯米小糰子也被稱為元宵了。

元宵節歡樂搓湯圓慶團圓

洪櫻瑜娓細訴她的元宵節童年回憶:

元宵對我而言是團圓的意思。

小時候我會在元宵節時跟隨父母到外公家去,外公住在彭亨州文積。記得元宵節當天所有親戚都圍在外公家的圓大桌子旁,一起搓湯圓,這幅美麗的畫面經過了這麼多年,仍然歷歷在目,大家說說笑笑,閒話家常,和和睦睦,非常溫馨。

從吉隆坡坐車前往文積,我特開心,也特期待。

文積是一個小地方,整個村子可以說都是“自己人”,同姓氏的親友住在同一條街,雖然我叫不出他們的名字,但我知道,這些人都是我的親戚。

記憶中外婆會在前一天就把糯米粉麵團搓好,第二天待全部孩子回到家,才把麵團拿出來分發給大家一起搓。大人把湯圓搓得圓圓滿滿。小朋友則把湯圓搓成自己喜歡的模樣,例如公仔、動物等等,都是玩的多。

外婆家的湯圓只有一種吃法,就是黃糖薑湯。

我懷念外婆家的湯圓,不只是湯圓的味道,還包括一家人團聚在一起的熱鬧情景,這,或許就是我們所熟悉的,家的味道吧?

如今組織了自己的家庭,我們一樣非常重視傳統節日,希望孩子能夠承傳文化,例如元宵節的到來,大家一起搓湯圓,讓孩子認識元宵節。孩子們的無限創意總能在搓湯圓時發揮出來,例如他們搓圓形湯圓時會畫上眼睛嘴巴,還會添加表情符號,搓成蛇狀,搓愛心,搓四方形,是一個非常愉快的親子搓湯圓體驗。

知多一點點:

不宜多吃

元宵的由來:

正月十五吃元宵的習俗眾說紛紜,但一般變為在漢代就初具雛形,不過若從史料確實記載來看,最早記載見於宋代,當時稱元宵為“浮元子”、“圓子”、“乳糖元子”和“糖元”。從《平園續稿》、《歲時廣記》、《大明一統賦》等史料的記載,元宵作為歡度元宵節的應時食品是從宋朝開始的。因元宵節必食“圓子”,所以人們使用元宵命名之。

元宵/湯圓應限量吃:

元宵含大量油脂及糖份,所以熱量很高,對於體重過重或高脂血症、高血壓、糖尿病患者,都不宜過量攝取。4顆芝麻元宵的熱量相當於一碗飯的熱量,而無餡小湯圓大約40顆才等於一碗飯的熱量,因此可以吃無餡湯圓減少熱量攝取,或是以快步走一小時等運動方式消耗這些熱量。

無論是北方元宵或南方湯圓,其外皮均以糯米粉為主要材料。糯米含較多的澱粉,黏性高,不易消化,腸胃功能不佳者、老年人、小孩,在食用湯圓的時候要特別留意,以免造成消化不良或吞嚥阻礙。

(資料整理自網絡資訊)

湯圓VS元宵 吃出新花樣

元宵越滾越大 口感輕盈

洪櫻瑜表示,一般上是先將元宵餡料處理好之後切成小圓塊狀,蘸水(如果餡料質地較為濕潤則免),然後放在盛着糯米粉的大盤子裡滾動,餡料自然的會沾滿糯米粉而滾成圓球,裹上一層糯米粉後再撈出蘸水,繼續在糯米粉中滾動,此步驟重複幾次。

她說一般上元宵需要“滾”上7次,才能一層又一層地“滾”出粉層粘黏在餡料上,就像是裹了一層外衣一樣。“也不一定是7次,大家可以依據喜歡的厚度來決定滾動次數,滾動越多次外層越厚。”

她表示,元宵的外表全白口感輕盈,而湯圓因為包的是糯米粉團,因此口感比較紮實。“每一顆‘滾’出來的元宵都呈不規則圓形,不像湯圓那樣,每一顆都可以搓到圓鼓鼓。”

也因為元宵是“滾”出來的,對於餡料的要求則需要比較高的黏性,例如紅豆餡、花生餡、芝麻餡等,餡料在熬煮時加了白糖,因此會比較黏,滾動時容易沾上糯米粉形成外衣。

“滾上最後一層糯米粉,元宵算是初步完成。元宵的外皮比較薄,表面是乾的,因此須在開水沸騰之後下鍋,輕輕放入,煮的時候表皮會吸收水份,整鍋清水會變糊,顏色渾濁。”

元宵這麼做:

1. 將紅豆餡料分成小粒狀,放入大盤裡的糯米粉中。

2. 來回或左右滾動,餡料會自然地沾上糯米粉而滾成圓球。

3. 裹上一層糯米粉後再次蘸水,再滾。此步驟重複多次。

![]()

湯圓Q彈有道 煮熟小麵團加粉搓

唐丁強指出,湯圓的做法是將糯米粉和好,搓揉成一個大麵團,然後再切割成等量的小劑子,搓揉成小湯圓,或者是包入餡料之後再搓圓成有餡湯圓。

“我們都很喜歡吃湯圓,最常見的吃法是黃糖薑湯,也有包入花生餡、黑芝麻餡、芝麻餡或芋頭餡的。親友團聚在一起的時候,煮一鍋黃糖薑湯,大家圍在桌子前一邊搓湯圓,一邊閒話家常,團圓的味道從指尖流到湯圓裡頭,大家特開心。”

唐丁強對湯圓的口感頗有要求,要Q彈的,有韌性的口感才算是好吃的湯圓。他特別授招如何和出Q彈的湯圓。

首先取出300克糯米粉,將其中30克加入適量的水搓揉成小麵團,將小麵團稍微壓扁,放入沸水裡煮熟,當它浮起即可撈起,然後把熟麵團放回原本的糯米粉裡,一邊搓一邊加水,最後揉成光滑的麵團。

麵團可以預先做好,放入冰箱儲存,到需要用的時候才取出。

“麵團再分成等量的小劑子,搓揉成一顆顆圓子就是湯圓了,或者包入餡料再搓圓。湯圓需要放進沸水裡烹煮,浮起來就是熟了,但我建議大家多等一會兒才撈上來,確保裡面是熟透的。”

製作包餡料湯圓

1.將糯米麵團的按扁,放入紅豆餡料。

2.收口捏成湯圓。

3.雙手搓揉光滑形成湯圓。

元宵、湯圓顛覆傳統 玩出創意 吃出新花樣!