【食物中毒專題】吃魚慎選魚種 一條河豚可毒死30人

(吉隆坡訊)吃魚必須謹慎,除了一般常見的魚骨卡住咽喉或不新鮮造成中毒之外,誤吃有毒的魚種更可能會釀不必要的傷害,比如吃河豚而中毒,選擇本地海鮮或河鮮會更為適合。

對華裔家庭而言,有一道美食是少不了,那就是魚,魚肉也一直被視為餐桌上健康食材,相比豬肉及雞肉等,魚肉普遍上被認為營養價值更高,適宜不同年齡階層尤其是發育期間的兒童及長者,但吃魚亦必須小心至上,倘若不慎誤吃含毒的河豚部位,隨時會有生命危險。

肉質鮮美堪稱極品

腦神經內科顧問陳偉陽醫生(Dr Tan Wee Yong)解釋,河豚(puffer fish、fugu fish 、blowfish)大部分屬於海魚,也有一小部分屬於汽水魚(Brackish water fish),即生活在河流入海口的半鹹水中的魚,換言之河豚多分佈在海岸附近,在全世界的種類多達100種以上,僅在日本的河豚就有40多種。

“根據老饕的形容,河豚肉質細嫩鮮美,在日本享受河豚被視為高級享受。河豚自古以來就屬於高級食材,被尊稱為‘魚中之王’,堪稱魚中極品,不過歷年來河豚中毒事件時有所聞,那河豚究竟是毒物抑或美食呢?答案是兩者皆是。”

根據明代名醫李時珍在《本草綱目》曾如此記載:河豚有大毒,味雖珍美卻食之殺人,也因此在民間自古以來有一句話‘拚死吃河豚’,這在日本民族更是常見的一幕。

那在大馬吃河豚又是怎樣?陳偉陽說,因着對河豚缺乏瞭解,以致在日本為高級食材,並且必須由曾接受嚴格培訓及獲得烹飪執照的廚師負責宰割及烹煮,但在大馬卻是菜市場的普通魚種之一,即俗稱的雞腿魚,而且消費者若非對魚種熟悉的話,往往會按照一般烹飪方式來宰割及烹煮,結果稍不慎就是中毒出事。

河豚的另一別名為氣泡魚,因為它的腸子前端食道是一個有彈性的大袋子,可以充氣脹大,一旦它受到驚嚇或興奮時,它會把水和空氣壓入這個大袋子,以此來威嚇敵人的進攻,同時可趁機逃生。

另外在大馬一般常見的河豚為金黃色,與日本河豚有所不同,也因此常被錯認。在大馬河豚多見於沿海地區,其中在東馬砂拉越最多,比如當地土着把一種名為‘ikan buntal kuning’的魚視為佳餚,而這種魚就是河豚種類之一。

誤食中毒以為中風

他分享一個真實案例:一名華裔婦女在回到家鄉時,前往菜市場向一名魚販購買了一條“雞腿魚”。

根據魚販的形容此魚的肉質很嫩及鮮美,乍看之下這尾魚與一般魚沒兩樣,更沒有膨脹,因此婦女就買了帶回家烹煮,豈料才吃了不到兩小時就出事了,根據她丈夫所言,患者首先是嘴巴麻痺無法說話,之後家人觀察到她的舌頭已打結,再來就全身肌肉癱瘓,只是尚有意識,家人以為她中風,趕緊把她送院搶救。

在送抵醫院後,因為症狀與中風幾乎沒差,即在短時間內就出現麻痺及癱瘓,所以就連醫護人員也以為是中風,可是當醫生進一步詢問在出事前是否發生了什麼事,家人告知就一家人用餐並提及有魚,於是醫生察覺事有蹊蹺,再追問是什麼魚,可是家人也不曉得,最後兒子把尚未吃完的魚帶來,終於揭發是河豚惹的禍。

根據患者在事後形容,當時她除了肌肉癱瘓及無法呼吸之外,其實意識是很清晰的,而且也能親眼目睹着醫護人員對她的施救,甚至連孩子問她是否有在鬼門關走一回等小事也記憶猶新,這也是這類中毒的恐怖之處,慶幸的是在及時插管及吊點滴之下,終於把毒性通過尿液排出體外,而她也幸運逃過一劫。

他表示,河豚的毒素是來自體內一種稱之為河豚毒素(tetrodotoxin)的物質,這類毒素主要分佈在卵巢、魚肝、魚皮、生殖腺及魚卵,只有少部分肌肉是沒有毒。研究發現,河豚的肝臟及卵巢含毒性最高,它可影響人的中樞神經系統,抑制神經細胞的鈉離子傳遞,使到神經細胞產生麻痺及癱瘓,就如中風的症狀。

而這名患者的經歷就是典型的河豚中毒,不過慶幸的是她在出事後仍記得之前曾吃魚,丈夫也能證明這點,才終於找到毒發源頭,在醫院休養了三天兩夜後也能平安出院。

煮沸多次毒性仍在

他強調,河豚毒素與一般毒性相比更為恐怖之處就是它的毒性穩定以及耐熱性,換言之就算多次煮沸也不會破壞毒性,正如之前案例所提及,患者已把“雞腿魚”進行處理及烹飪,可是毒性依舊存在,只要一丁點就能致人於死地。

當然另一方面與患者在處理時沒把毒素腺體去除乾淨有關,不過這也不是患者的問題,以全世界吃河豚而聞名的日本,負責宰割及烹煮河豚的廚師也必須接受嚴格培訓,只有獲得執照後才能進行河豚料理。

在事發後,醫護人員把家人帶來及吃剩的“雞腿魚”送往全國毒物化驗中心檢驗,除了確定它就是河豚之外,也赫然發現它的毒性非常強,一般上只需0.5微克(μg)已足以致命,而這尾河豚的毒性高達8.6微克(μg),而患者在吃了一點後,就在2小時內立刻毒發,證明它的毒性多麼驚人。

![]()

吃後45分鐘內發作 搶救必須快狠準

至今河豚毒素並沒有解藥,唯一的搶救方法是送院插管及吊點滴,通過患者的尿液把毒素排出體外,但這必須要快狠準,一旦錯過搶救黃金時期,患者隨時會有生命危險。

陳偉陽透露,一般河豚毒素中毒會在吃下毒素後10至45分鐘後就會發作,也有者會在2至3小時或更久發作。首先出現症狀的是神經及腸胃方面,患者會感到臉部及手腳出現異常症狀,比如之前提及那位患者就是嘴巴麻痺,而在麻痺後就會出現呼吸急促、噁心嘔吐、腹瀉甚至癱瘓,必須立刻送往搶救。

儘管河豚毒性可維持72小時,但沒有及時搶救,患者可能會在毒發6小時內喪命,根據研究,河豚中毒的死亡率超過50%,換言之毒發斃命的可能性是非常高。

料理河豚廚師須考執照

那為何如此劇毒的魚仍會成為一些國家如日本的美食佳餚呢?答案就在於魚種的選擇及處理過程。以日本為例,當地素質及價位最高的河豚為虎河豚(torafugu),這類河豚不僅美味且毒性最低,魚肉、睪丸或魚皮都能安全使用,另外當地處理河豚的廚師並非等閒之輩,而是必須受過嚴格培訓並且需考獲相關執照後的廚師,才能下手處理河豚料理。

河豚毒素雖恐怖,但只要低於份量仍可讓食客感到有些許麻痺及快感,因此有經驗及合法執照的廚師,在處理河豚毒素時會保留一丁點,目的就是讓食客感到這股麻痺的快感,這也是河豚料理的精華所在。

然而,他說,對於大馬而言,與其冒險嘗試不知名的魚種而惹上中毒風險,不如好好品嚐本地眾多海鮮或河鮮,畢竟大馬身處赤道,不僅海鮮品種多,河鮮如忘不了更是享譽全球。

售賣未處理河豚被判刑

專家曾對河豚毒素進行形容,它的毒性遠比氰化物(cyanide)及砷(arsenic)更高。以氰化物為例,河豚毒素是氰化物的1200倍,一條河豚的毒素劑量足以讓30人喪失生命。

在大馬,河豚並非人民餐桌上的佳餚選擇,歷年來出現河豚中毒事件皆因來自誤吃。

鑒於多年來河豚中毒事件時有所聞,因此政府早已對此進行立法,根據1983年食品法令13(1)條文,任何人一旦證實售賣未處理或已烹煮的河豚,將面臨刑法,最高刑罰為罰款不超過10萬令吉或監禁不超過10年或兩者兼施。

文 \ 何建興 整理 \ 梁盈秀

胃痛靠吃粥緩解 這幾種情況或更慘

Q:胃痛的人,適合吃粥嗎?

A:胃部不適影響食慾,喝點熱粥似乎是不錯的選擇。

不過,中醫師表示,胃痛有很多可能原因,消化性潰瘍、胃食道逆流患者就不適合喝粥;若不確定胃痛原因,建議先不要進食。

注意恢復後一日三餐

一般腸胃炎可少量喝點熱粥,藉由清淡、軟爛的食物舒緩腸胃蠕動;消化不良的人宜攝取容易消化的食物,熱粥是其中一種好選擇,小米、薏米、粳米煮成的粥有養胃之效,加入山藥更能補腎健脾。

不過,由於流質的粥會稀釋胃酸,進而刺激胃分泌更多的胃酸來消化食物,因此消化性潰瘍患者的症狀可能因着胃酸增加而惡化,胃食道逆流患者若喝進過多湯水也可能使症狀加劇,因此臨床上不建議這兩種患者喝粥。

胃潰瘍患者不僅不適合喝粥,過了急性期之後還要注意恢復後的一日三餐、不建議少量多餐,這是因為吃越多餐、胃酸就分泌越多次,不利於傷口癒合。

避免接觸刺激性食物

要保養胃部,飲食方面應避免接觸刺激性食物,像咖啡、濃茶、辣椒等,同時避免吃過硬、過粗糙、過冰涼、過滾燙的食物,以降低胃黏膜損傷風險;餐間不宜大量喝湯、喝飲料,以避免稀釋消化液、增加胃酸分泌而使腸胃症狀更甚;餐後至少2至3小時才適合躺下睡覺,以免胃部食物尚未排空、躺下後發生胃食道逆流。

文 \ 羅真《元氣網》

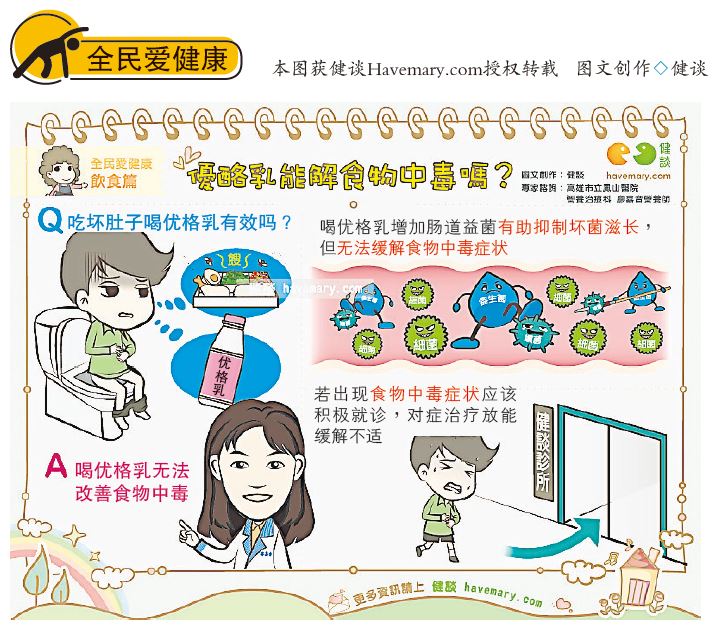

食物中毒怎麼辦? 7大症狀緩解6招

食物中毒症狀包括嘔吐、噁心、腹瀉等,經常和腸胃炎難以區分,中毒了怎麼辦?多久會好?

除了方法緩解,還有6大感染源要避開。

食源性疾病俗稱為食物中毒,是由於食用受污染的食物或飲水引起的疾病。

其中,微生物(包括細菌、病毒和寄生蟲)或其毒素,是食物中毒最常見的原因。

常見症狀為:

1/噁心

噁心可能會因為腸胃蠕動變得緩慢而加劇。

2/嘔吐

頻繁嘔吐,並且無法保持液體攝入。

3/腹瀉

大便稀少而帶大量水分,甚至帶血,

24小時內3次或以上的這種排便狀況,

就是食物中毒的典型症狀。

4/腹痛和痙攣

毒素侵襲胃壁、腸壁,導致發炎、疼痛。

5/發燒畏寒、脫水的症狀

過度口渴、口乾、排尿很少或沒有排尿;

虛弱、疲勞或頭暈。

6/神經系統症狀

如視力模糊、肌肉無力和手臂刺痛。

教你6招緩解

食物中毒和腸胃炎的症狀相似,在臨床上常常不易區分。主要區別在於食源性疾病來自食物,腸胃炎則會通過多種其它方式感染(如寄生蟲、自體免疫、毒素、重金屬、壓力等)。

如果是集體性的食物中毒案件,應先將患者送醫,並將剩餘的食品及嘔吐物冷藏保存,以提供查驗;一般的食物中毒個案,若情況不嚴重,除了就醫,還有以下方式可以緩解症狀:

1/讓身體多休息

足夠的時間休息,通常會在約48小時內恢復。

2/催吐

如果吃下食物的時間不長,在1至2小時之內,毒物還停留在胃內,可試着把毒物吐出,減少毒素吸收。可用手指、匙柄、筷子等刺激舌根部;或快速飲用冷鹽水(食鹽20克,加溫開水200ml冷卻後使用)、薑汁來催吐。

3/補充大量水分和流質食物

若頻繁上吐下瀉,身體會迅速失去水分而導致脫水。如果很難一次喝下大量的水,就經常小口喝水,也可到藥局購買口服電解液,維持水分及電解質之平衡;如果感到太噁心而無法喝下水,就需要去醫院打點滴。

4/少量多餐、飲食清淡,讓腸胃休息

不要吃過多食物或大量固體食物。在出現噁心和嘔吐後,除液體食物外,等幾小時再吃別的食物。有點胃口後,小口吃一些清淡食物,如香蕉、麥片、馬鈴薯泥、麵包、饅頭、白粥、蛋白、果凍、蘋果醬等。

5/飲食禁忌

辛辣、油膩、含糖多、高纖、加工調味的食品;乳製品、果汁、含咖啡因和酒精的飲料;也不建議飲用運動飲料,以免攝取過多糖分,加劇腹瀉。

6/勿服用非處方止瀉藥

因為會延長腸道內容物留滯時間,可能會助長人體吸收毒素。

多久才會好?

一般食物中毒的症狀,通常會持續1至2天,有些人則會持續7至10天。大多數人只有輕微症狀,持續數小時至數日,只要飲食清淡、多喝水,就會自動痊癒;有些人則需要住院治療,嚴重者還會導致長期健康問題,如慢性關節炎、大腦和神經損傷、溶血尿毒症候群引起的腎衰竭等。

如果症狀實在嚴重(如嘔吐物帶血或血便、腹瀉超過3天、嚴重腹部絞痛、高燒不退、有脫水跡象等),就應該就醫。

而高危險族群,如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者,其體液的嚴重流失,可能導致脫水及電解質不平衡,進而引發抽搐或其它嚴重症狀,恐會危及生命,也要盡快求醫。

文 \ 柯勝文《康健》