【聲帶專題】喉返神經受損無法閉合自如聲帶癱瘓說不出話

文:葉凱欣《明報》

(香港訊)喝水進食時經常“落錯地方”、“被水嗆着”;說話時即使“扯開嗓門拼命喊”依然陰聲細氣,甚至失聲。

進食跟發聲的問題看似沒關連,實際上可能源於同一原因,就是聲帶生病了。

神經線受損可引致聲帶癱瘓,無法正常閉合。單側聲帶癱瘓,會導致聲音沙啞、無力、漏風;若兩側完全癱瘓,則會導致失聲,甚至呼吸困難。由於聲帶無法完全閉合,吃喝時水或食物碎屑可能會從聲帶的間隙中落入氣管,引發咳嗽,甚至吸入性肺炎。

因手術意外創傷癌症受損

聲帶是位於氣管入口兩條肌肉組織,說話時,它們閉合在一起並振動,從而發出聲音。其餘時間則保持開放並呈放鬆狀態,以便暢順呼吸。聲帶為何會癱瘓?

香港中文大學耳鼻咽喉──頭頸外科學系名譽臨床助理教授鄧志豪解釋:“聲帶受迷走神經支配,分左右兩邊。迷走神經在喉部以下分出喉返神經,其中一邊的喉返神經繞過鎖骨,然後折返;而另一邊的喉返神經則繞過鎖骨,繼續向下至胸、肺,然後折返喉部。一旦喉返神經受損,可導致聲帶癱瘓,無法閉合自如。”

喉返神經可因手術、意外創傷、感染及癌症等受損。

鄧志豪以一對門來形容聲帶,“這對門在我們呼吸時打開,發聲時閉上,若只有一隻門能關上,說話就會漏風,令聲音聽來無力、沙啞;若兩隻門都無法關閉,除影響發聲外,嚴重更會因喉部無遮無掩,進食時容易有食物碎屑‘落錯地方’,造成吸入性肺炎。”

聲帶功能不單止發聲,還可以保護氣管,防止食物、飲料或唾液進入氣管導致嗆噎。

鄧志豪指出,咽喉在進食時有一套自然安全機制,食物在喉嚨會引起吞嚥反射,咽部肌肉會自動收緊,會厭將氣管關閉,並會暫停呼吸,以防止食物或飲料進入氣管。若食物誤入氣管,身體會自然地引起咳嗽來咳出食物。

“不過,若聲帶無法正常閉合,當吞嚥反射機制出現問題,就容易出現食物落錯格的情況。常見如中風病人,因咽喉功能不協調,進食時食物容易落錯格,導致吸入性肺炎,嚴重更可能因窒息而死亡。”

鄧志豪

喉頸胸部手術常見後遺症

聲帶癱瘓是喉頸部手術常見後遺症,鄧志豪解釋,頸部或上胸部附近手術都有可能令喉返神經受損,包括甲狀腺、胸腔血管、胃食道等部位手術。當中以甲狀腺手術最為常見,手術中可能會拉扯甚至切斷喉返神經,造成永久損傷;此外,手術儀器釋出的熱能亦可能傷及喉返神經。

“甲狀腺位於前頸喉部,接近氣管與食道,也接近喉返神經,是甲狀腺手術中較容易受傷的部位,亦是該手術已知風險之一。”

一般而言,若喉返神經只因拉扯或壓迫而受損,經適當治療後大都能夠痊癒,復元時間視乎喉返神經受損程度及患者體質,由數月至數年不等。“若神經線被切斷,則會造成永久損傷,聲帶功能或無法復元。”

注射藥物或手術加闊聲帶

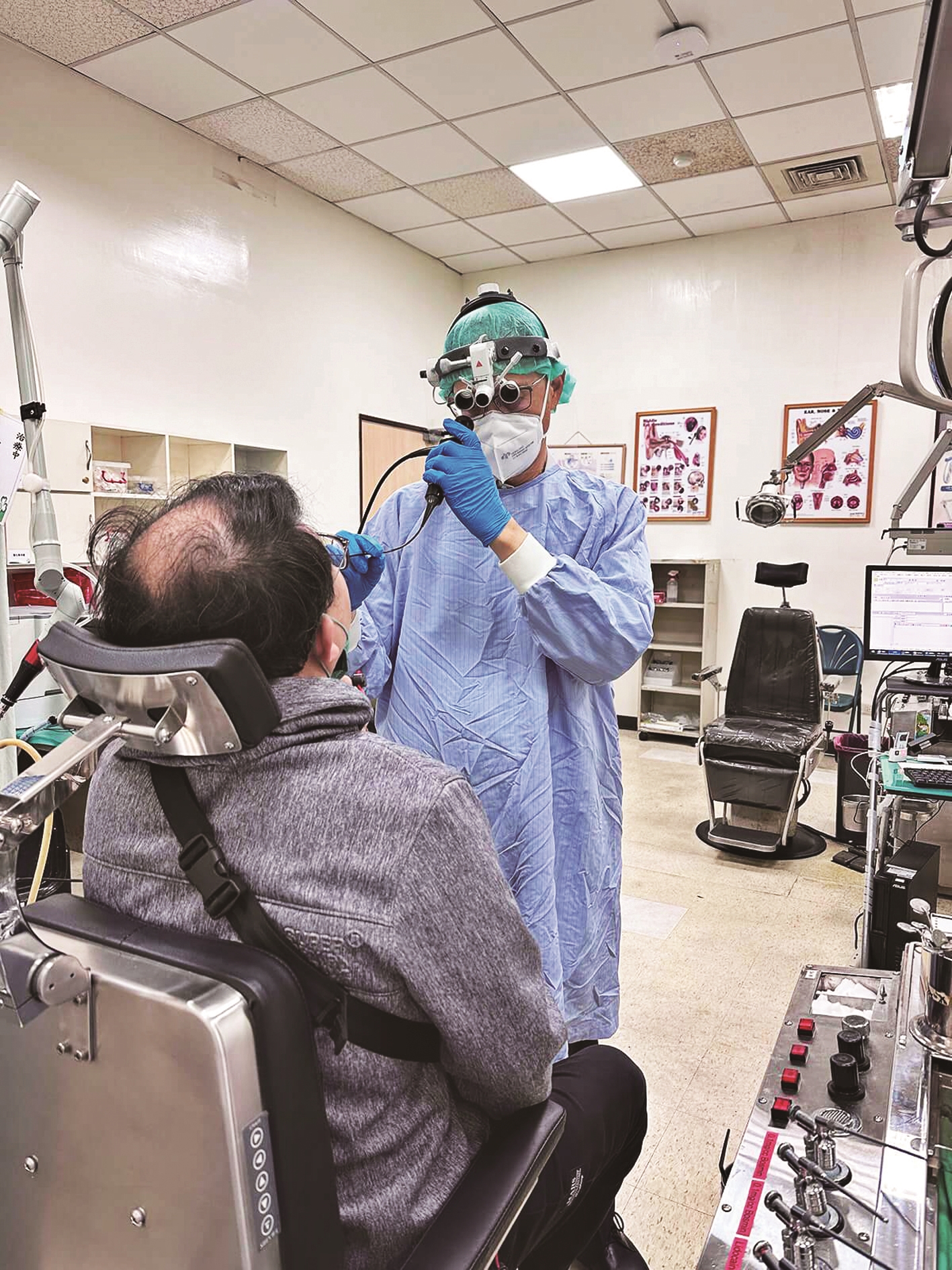

診斷方面,醫生通常透過內窺鏡檢查或電腦掃描找出病因。一般情況下,聲帶癱瘓會在數月內自行康復,但如果情況持續,就需要採用藥物注射治療或手術干預。

鄧志豪提醒,急性聲帶癱瘓,例如喉返神經受病毒感染,聲帶功能有可能在數小時內急速轉差,不過由於徵狀明顯,病人一般都會適時求醫;相反,若屬慢性聲帶癱瘓,例如喉返神經受腫瘤壓迫而影響聲帶功能,徵狀可能要在數天以至一兩星期內才逐步顯現。因此,若發現聲音沙啞、漏風持續兩星期仍沒有好轉,就應盡快求醫。

找出聲帶癱瘓病因後,醫生會視乎情況,決定是否用藥物或手術治療。以單側聲帶癱瘓為例,常見治療方法包括在癱瘓聲帶注射具有填充作用的透明質酸,以調整聲帶形狀和位置。鄧志豪解釋,目的是加闊聲帶,即使只有另一側聲帶可以動,也能“關上門”,有效改善病人說話音色和吞嚥功能。治療好處是效果即時,但由於透明質酸會隨時間被身體吸收,因此病人需每隔3至4個月接受注射1次。

“此外,亦可選擇在聲帶植入永久物料,例如矽膠。不過相對而言,病人需要較長時間才能適應和見效。”

手術後言語治療改善聲線

耳鼻喉科治療以外,言語治療亦經常用作聲帶癱瘓術後輔助治療。

香港中文大學耳鼻咽喉──頭頸外科學系助理教授及言語治療科副主管、言語治療師羅家東表示,聲帶癱瘓病人確診後,如有需要會獲轉介接受言語治療,治療模式和所需時間會因應治療原因、目標而調整。

“一般而言,療程為期3至6個月,包含約8節、每節約45分鐘至1小時的發聲訓練。而訓練的目標亦分為兩個階段:首先是讓病人練習掌握如何正確發聲,而第二階段是加強病人聲帶的閉合程度,令聲線變得較為厚實和減少漏風。”(詳情見“發聲訓練”)

羅家東指出,除了因喉返神經受損而引起的聲帶癱瘓外,亦有很多人因長期錯誤發聲而導致功能性聲線障礙,即是因長期用聲過度或發聲錯誤,導致喉部肌肉緊張,影響聲線,這些情況亦可透過言語治療改善。

只要堅持練習,發聲功能必能提升,而且實行並不困難,隨時隨地都可練習。

正確發聲保護聲帶

聲帶受損人士,訓練正確發聲,保護聲帶,增加聲帶閉合度。

共鳴發聲練習

用鼻腔哼出“M”音單字,例如貓、媽,先從單音開始練習,然後逐漸哼出短句等。

這項練習的原理是透過共鳴哼音,用最細小力度去引發聲帶閉合,訓練聲帶閉合。說話改用共鳴腔,則可減輕喉嚨肌肉負荷,同時保護聲帶。

半阻聲線練習

含着飲管噴水,發出“嗚嗚”或“bu bu”聲,令聲帶在發聲時較為放鬆,而且拍動幅度較細,既可增強聲帶閉合度,同時又可減少對聲帶的衝擊和壓力。

用聲過度發聲錯誤

聲帶生繭長瘜肉

聲帶閉合受中樞神經、迷走神經和喉返神經支配,除了聲帶癱瘓,常見聲帶病變也包括感染發炎、結節、瘜肉等。

1♦聲帶發炎

成因:分急、慢性發炎兩種。急性是指聲帶受病毒感染,例如上呼吸道感染,導致聲帶水腫或受損;慢性主因長期錯誤發聲。此外,胃食道返流及胃炎也是慢性喉炎的成因

症狀:聲音沙啞低沉,甚至失聲

2♦聲帶癱瘓

成因:喉部外傷、腦中風、病毒感染、腫瘤,或喉部手術後併發症等

症狀:聲音沙啞、虛弱、漏風,甚至呼吸困難

3♦聲帶結節

成因:長期用聲過度或發聲錯誤,引致慢性聲帶發炎,若不作適當治療和改善發聲,聲帶會形成結節(生繭)

症狀:聲音沙啞低沉、咽喉腫脹感、發聲疲勞等

4♦瘜肉

成因:長期用聲過度或發聲錯誤,或在聲帶受損期間大聲叫喊,導致聲帶的微絲血管破裂滲血,形成血腫,久而久之形成瘜肉

症狀:聲音沙啞低沉

預防聲音沙啞破鑼嗓

可學林志玲輕柔說話

由於聲帶肌肉的支配來自喉返神經,臨床也常見有病人因甲狀腺、食道、胸腔、或頸椎等部位的手術,傷害了喉返神經,當神經傳導無法帶動聲帶肌肉,也可能失聲。

韓籍聲樂家裴宰徹曾因甲狀腺癌影響喉返神經,一度失聲,幸經日本醫師妙手回春,找回美麗嗓音。

“當神經肌肉系統異常,也會影響聲帶震動及聲音品質。”喉科醫師蕭信昌說,這常見於老年性神經異常的病人,或是罹患多發性硬化症等自體免疫疾病的病人。少數罹患紅斑性狼瘡或甲狀腺低下的病人,也可能因病造成聲帶組織水腫、沙啞。

“還有比較棘手的因素:惡性腫瘤,例如當喉癌長在聲門附近,就可能造成聲音沙啞,此時首要注重的是腫瘤的診斷與治療。”

沙啞情況多能自我恢復

大部分的聲音沙啞是可逆的。他說,若前一天大吃麻辣鍋,或徹夜狂歡、大吼大叫一整晚,只要好好休息、攝取大量水分、不喝酒、不吃刺激性食物,而且講話速度放慢,就能幫助充血水腫的聲帶恢復原狀,不需要藥物治療。

假如是胃食道逆流所造成的聲帶發炎,則可使用治療胃食道逆流的制酸劑;如果是急性水腫,則可使用類固醇,讓聲帶快速消炎、消腫。

“但若是聲帶結構上出現變化,或喉返神經斷裂,聲音沙啞很可能就不可逆了。”蕭信昌說。

因此在診斷上,醫師會先了解病人的病史,再聽聲音品質,確認是否合併其他症狀,最後使用喉纖維內視鏡及喉閃頻攝影檢查聲帶狀況。如果是長有息肉或結節,可透過手術來切除;若是聲帶單側或雙側麻痺,則需接受內視鏡檢查、影像學檢查、細胞學檢查、或是更進一步的切片檢查。

合併吞嚥或呼吸困難時

不過,並非每個人出現聲音沙啞就會就醫。美國學者曾做過一份調查,內容顯示約30%民眾聲音沙啞且影響生活品質,但僅6%會接受治療。“因為多數人認為聲音沙啞是可以忍受的。”他說。

但有一些情況必須考慮就醫,不建議拖延。他舉例,如果聲音沙啞的同時,也在脖子上摸到腫塊,或合併有吞嚥困難、呼吸困難、經常嗆到、口水帶有血絲等,很可能是腫瘤、手術、或其他創傷造成。

此外,若聲音沙沙的、且用力講話也沒聲音,“這時也應認真考慮就醫,很可能是聲帶長有息肉,或聲帶組織遭侵蝕無法密合。”

蕭信昌曾替一名70多歲老太太治療聲音沙啞。這名老太太除了沙啞之外,吃東西也常嗆到,讓原本愛找鄰居及朋友聊天、吃美食的她經常皺着眉頭。經檢查發現,沙啞主因來自肺癌,因腫瘤壓迫喉返神經造成聲帶麻痺,因此失聲。

“當時最重要的是肺癌治療,但老太太也希望能恢復嗓音,找回生活品質。”因此,蕭信昌透過甲狀軟骨整形術,增加老太太的聲帶密合度,不只能輕鬆發出聲音,吞嚥也比較不會嗆到。

儘管這名老太太沒多久因肺癌病逝,但老太太的女兒告訴他,老太太往生前又能開心得吃吃喝喝,找回人生的快樂。

3不3要熱身保養聲帶

想保養聲帶,維持或恢復清亮的嗓音,蕭信昌建議做到“3不3要”:不抽菸、不喝酒、不吃辛辣食物、聲帶要熱身、要多喝水、講話要輕柔,就有機會維持清亮嗓音。

何謂聲帶熱身?他解釋,就像歌星演出前會先喝水、深呼吸,把身體的肌肉放鬆後再起音,再慢慢恢復正常速度,而非突然就用亢奮的聲音唱歌。

他說,“最好的方式是想像自己是名模林志玲,平常就維持輕柔的聲音,講話速度放慢,不一口氣用到完,避免使用喉部力量來發聲,喉嚨和聲帶也就不容易累了。”

文:廖宇甯《元氣網》