當有才有志有理想的社區青年遇見小眾點,大家聚在一起共享資源、共同工作,一起追求社區共好, 社區也會跟着變好。

獵人 張泰順

一身褪色T恤和迷彩軍褲,是張泰順日常下田和工作的穿着,也是他回歸鄉村、反璞歸真生活的展現。這樣的形象,對認識以前張泰順的人而言,有點難以置信。

張泰順出生在柔佛州南部的士乃,今年44歲。成長過程中,他一直是親友心目中的“高材生”:寬柔中學理科生、風帆隊隊員、新加坡國立大學工程系學士,畢業後在新加坡擔任工程師、繪圖師、遊戲設計師,以及手機店老闆等等。他應該順理成章成為新加坡公民,但他卻在36歲時結束了新加坡的所有,回到家鄉歸隱田野。

2014年,他與太太李慧君買下古來新村榴槤路(Jalan Durian)旁一間佔地四千多平方尺的新村菜園屋,重新改建成結合食物森林和民宿的“流連宿”(Durian Guest House),開始過下田耕作、自給自足及簡單樸素的鄉村生活。

2019年,張泰順買下古來新村另一間佔地七千多平方尺的新村板屋,重新設計及構築成一間社區共享空間──小眾點,作為社區裡有夢青年聚集、工作及生活的中心點,讓這群有獨特理念及才華的手作人、藝術家及創作人等得以在低經濟負擔下實現自己的創業夢想。

社區 古來新村

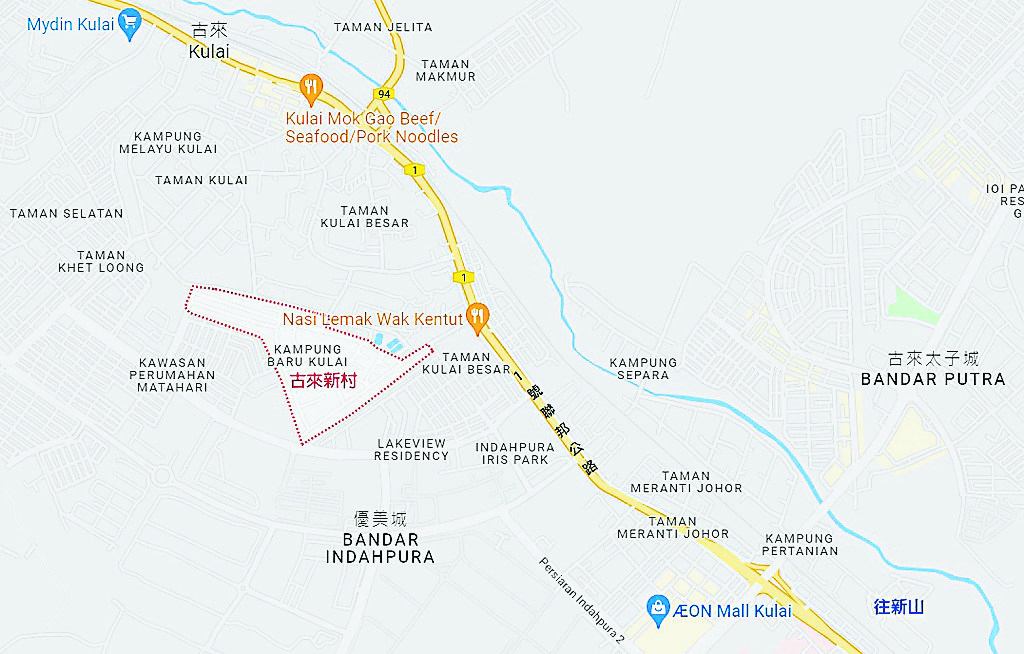

古來新村位於柔佛州南部,是古來再也縣10個新村之一,也是柔佛州最大的新村。從新山出發往北,沿着1號聯邦公路北上,途經士姑來、士乃、大古來,約30公里後就到達古來新村。

古來新村成立於1950年。當年南北大道仍未出現,1號公路是馬來半島西海岸主要商貿幹道時,古來是必經之地,車流北上南下,帶動古來大街兩旁的店屋及人潮,非常熱鬧。而古來新村,就在大街直上不遠處,是個交通便利,卻又不會被大街喧囂干擾的寧靜社區。

古來新村佔地130公頃,千餘戶家庭。成立初期,居民以割膠、種菜維生。八十年代起,隨着橡膠業沒落、國家現代化發展開動,古來新村的橡膠園轉成油棕,年輕世代也大量外流到新加坡工作。2000年起油棕樹倒下,優美城、公主城及太子城等新興住宅花園及小型工業園,永旺及柔佛名牌城等大型購物商場相繼興建,古來也搖身一變,成為熱鬧的旅遊區。

古來大街(Jalan Ismail)路旁一間單層木屋寧靜佇立。儘管迎風接雨超過一甲子,木屋外表仍保留層層重疊的雨淋板結構,推開大門,屋內正大興土木!

張泰順和李慧君為這間屋子取名“小眾點”,就是一群有理想和才華的小眾青年聚集的地點。“這裡未來將是這群社區小眾工作和生活的共享空間!”

張泰順站在客廳中央的建築廢棄材料旁,解釋他改造的室內格局構想:“右邊這整個空間是擺攤做生意的地方,左邊是活動空間,可以辦講座、工作坊或展覽等活動。”從洋灰地上的痕跡仍可想像木屋原來左右各兩房的格局,張泰順清空右邊,將左邊兩房合併,空間格局立刻不同。這裡,未來將以象徵式收費的方式提供攤主做生意及辦活動。

走進後半段是原來的大廚房,林泰順掙扎了很久,決定將傳統灶爐拆除,改建成可以營業賺錢的咖啡間,以及2間小廚房,一間供自己經營Cafe輕食,另一間開放給有興趣的人領養經營。左邊的空間,張泰順巧思一動,劃成兩個有意義的空間,一邊是媽媽的私人空間,有睡房、廁所和小廳,讓年老的媽媽可以跟孫女玩,也有更多人陪伴和聊天。

另一間是義工房,張泰順親手搭建8張雙層木床,供打工換宿的義工、朋友或需要的生意伙伴住宿。

後院原來的空地,張泰順做成一間私人小廚房給媽媽和義工使用,一間木料儲藏架,一間自己的工作間,一間太太的手作工作室,並保留後院的小菜園供媽媽種植,或搭一座土窯。

各展才華 為共同理念努力

從空間規劃、設計到改造,張泰順幾乎都親力親為完成,只為了達到小眾點的原始初衷──社區共享空間的多元功能。簡單的空間規劃,徹底展現了小眾點串連社區青年網絡、建立互動平台、共享社區資源,以及連結人際關係的共好理念。

“這是我和太太很久以來的夢想。”張泰順說,早在新加坡工作時,他就結識一群有共同永續生活目標的朋友。“大家都各有才華,有人擅長烘製酸種麵包,有人推廣在地生態旅遊,有人喜歡手沖咖啡、藝術創作,有人賣書等等。”

張泰順搬到古來過鄉村生活後,流連宿常常成為大家聚集分享作品及交換理念的地方。“大家都有共同的生活理念,比如減少物質消費,吃天然無農藥少調味的真食物,過簡單生活等等,而且大部分都分佈在社區不同角落。”有些是土生土長的古來人,有些是像他一樣的新居民,有些是古來新加坡兩地跑的雙棲客。

“有對夫妻,先生是日本人,太太是新加坡人,兩人愛上古來,就在古來新村買了房子定居,平日回新加坡工作,週末則過古來簡約生活。他們種果樹,我們種蔬菜,常交換着吃。”

張泰順說,大家都朝着品質更好的生活前進,有着讓古來這個地方變好的目標,但現實總是讓人洩氣。“很多年輕人想創業,但卻缺乏資金;被現實打敗的,只能擱置理想到新加坡工作等等,所以我一直想建一個社區共享中心,讓這群人來實現他們的夢想。”站穩腳步後,未來可以在古來附近自己開店,他說。

共享資源 與附近居民合作

小眾點預計在今年6月竣工,屆時開放給有興趣擺攤卻沒有能力開店的社區青年做生意。“他們可以賣麵包、手作品、賣地方旅遊配套及本地好書等,還可以辦講座做活動。”張泰順未來也規劃在屋前的停車場辦市集,把這裡打造成社區活動的聚點。

這裡是一個實踐永續生活的共享空間。“我的想法是,大家以共享資源的方式生活,我種有機菜,太太做果醬,他做酸種麵包,有人供應水果……食材都來自社區。我也計劃與附近居民合作,請他們提供放養雞、魚、菜等等的好食物在這裡賣。

“古來年輕人的路,不一定只有新加坡。”他堅信。

他也相信優質的生活方式從小眾點的行動開始,未來必能感染社區,我好、你好、大家好,古來也會慢慢變好。

種一座食物森林 回歸自然

張泰順利用森林系統多層次、多元混種的原理,打造一座無農藥、

少澆水、低人力管理、有機循環的食物森林。

清晨一場大雨後,流連宿門前的農園像刷上一層油漆,翠綠得發亮。蟲鳥爭鳴,涼意沁心,張泰順着好水鞋,挺胸深吸一口氣:“陽光是我的療愈良藥!”然後步下菜園,開始為南瓜授粉。

“沒有蜜蜂幫忙,就得人工授粉了。”他將雄花花蕊摘下,走到南瓜田另一端一朵巴掌大盛開的金黃色雌花前,將雄花蕊伸入雌花中央來回摩擦,完成授粉工作。他笑說:“蜜蜂是最有效率的授粉者,因為牠會集中在同類花朵採蜜,經過翅螃快速煽動攪勻花粉,授粉效率非常高。”今天的南瓜花不多,蜜蜂早就飛到別家採蜜了。這種對生物行為的敏銳度,是張泰順經年累月觀察習得。

比如南瓜田散發陣陣腐植味,是因為他直接將枯草枯葉往瓜田堆。這樣直接在植栽間腐化分解的堆肥方式,卻不一定適合其他植物。這也是他長期觀察實驗、屢敗屢試的結果。“我試過將分解不完全的腐植質放到一般蔬菜,結果第二天就發黃枯死。”邊說,他邊將前幾日清除堆在一旁的雜草枯葉搬到生態池旁日照較少的空地堆放,“堆在這裡,直接種植瓜類植物,長得非常好。”

這是張泰順遵循自然規律耕作的一畝農田兼小小食物森林。

亂中有序 順着太陽軌跡栽植

流連宿是一間新村菜園屋,因為位於榴槤路旁,張泰順將木板屋改造成雅致的民宿,所以直接命名流連宿。這裡也是他與太太及在行動管制令期間出生的2歲女兒的家,更是他們以自然農法、構築食物森林來實踐自給自足簡樸生活的園地。

流連宿佔地僅四千多平方尺,但剛好夾在低窪排水溝防洪帶及政府保留地之間,他直接將耕地擴充到這些空地,變成一座佔地約一萬餘平方尺的農園。說是農園,但放眼望去,沒有間隔清晰的阡陌,植物雜亂無章,雜草野花叢生,簡直就是荒地!偏偏他種植的核心理念,就是仿效大自然。

看似荒涼的農園,裡面就有至少七十幾種食物。“有個顧客說:你的菜園都沒有東西,只有雜草!我不甘心,就仔細的點算了裡面的植物。”李惠君笑說。而且,亂中有序,構成了這片農田多樣生命綻放的動力。

從流連宿門前往下望,太陽從左邊升起,再緩緩往右邊移動。所以菜園左側的邊界地帶最早迎接陽光,適合種植南瓜及香料植物等,再過來種植高大的果樹。中間空地是菜園,陽光移動時,中央不會受到大樹的阻擋而獲得至少6小時的溫暖日照,適合種植綠葉蔬菜;大樹下,或樹與樹的夾縫間,陽光最少,適合種植薑科及香草植物。

張泰順利用這種森林層次創造的微氣候生態,規劃出獨特的食物森林格局。

多元混種 相生相剋共生共榮

除此之外,多元植物的巧妙混種及生物棲地的刻意營造,創造出農田生物間相生相剋、共生共榮的自然生態。他指着南瓜田與菜園之間一堆大花咸豐草:“這些小白花能吸引蝴蝶和蜜蜂來採蜜,也會吸引其他昆蟲,達到克制害蟲的功能。”他試過,種在老家的番薯葉蟲害嚴重,移植到這裡卻不見任何蟲害。

“這些植物不能吃,但卻有生態緩衝作用,我會不定時在不同的種植區安插不同緩衝植物。”他說,生態越多樣豐富,食物森林也越健康。因此,疫情期間在打工換宿志工的協助下,他在農田中央挖了一個生態池,接着,蜻蜓、青蛙及各種水棲動物開始來拜訪。

而且,農園裡的食物,不只給他們吃,也供養其他生物成員。“比如這棵桑葚樹,我讓它長到一定高度,我們吃下面,上面留給小鳥和其他動物吃。”他再舉例,比如育好的苗種下後,蝸牛吃掉大半,剩餘的茁壯成長,就夠他們吃了。

對他來說,人、生物及自然共生,食物才會源源不絕,人也才能過得好。

小動物因整地鋤草死

張泰順今日的食物森林,是他向持續觀察和向大自然學習的成果。“我們以前對有機的概念,就是沒有放農藥。動手農耕之後,才發現大自然的奇妙。”張泰順印象最深刻的,是初來甫到整地鋤草時。

“要種菜,不是先要把野草清乾淨嗎?”於是,他和太太將原本野草叢生的土地清得乾乾淨淨。第二天準備撒種時,發現散佈在土表的褐色蝸牛殼竟然全部變白。“這令我很驚訝,因為沒有了野草遮避,土地直接曝曬在太陽底下,所有蝸牛死光。”此外,經過鋤頭翻土後,泥土裡的蚯蚓爬出土表,也被陽光曬死。

張泰順很難過:“難道小動物和環境要跟着我們一起死掉嗎?”這次經驗讓他覺悟到,自然萬物的有機循環和共生共榮,是農耕的基本元素。而被一般農民視為爭奪營養的雜草,是植物和土壤的最佳友伴,保水、防曬、固土、提供小動物與微生物棲息地,枯萎後還可以滋養土地和裡面的居民。

此外,土壤也不該輕易翻動,因為會破壞土壤生態系統。土壤孕育無數有機體,有機體製造及輸送營養給植物,“讓土壤鬆散的最佳方式,是堆肥!”他總結。

食物森林 餵飽萬物

隨着食物安全意識上升,全球正掀起一股食物森林生態農業浪潮。

所謂食物森林(Food Forest),即模仿森林系統種植食物的農園。此概念源自於對現代農業的疑惑:為什麼森林不需要澆水施肥,卻能茁壯生長、結果纍纍,而且還孕育生物多樣性?

食物森林的原型來自於熱帶地區,1990年由澳洲的樸門(Permaculture)創始人Bill Mollison創立並推廣,主要結合生態農業及樸門永續設計的理念,仿造自然生態系統,透過多層次、多物種的混種生態設計,善用物種間相互協作及共生的自然力量,將陽光、水資源及養份使用效率極大化,並減少人力管理,達到食物永續生產的目標。

報導 \ 高佩瑤 攝影 \ 黃招勤、受訪者提供