報導 +攝影:陳潭深

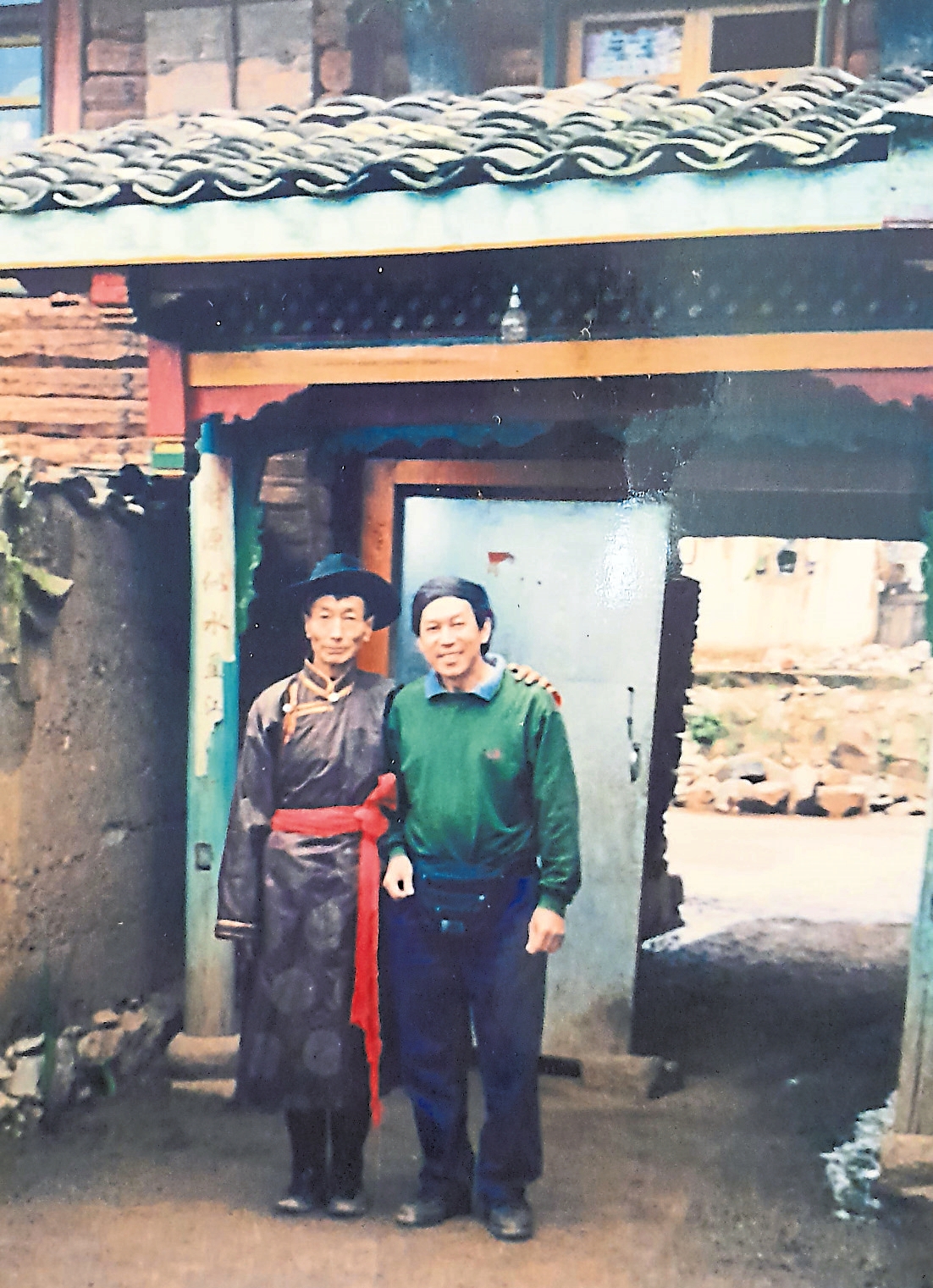

友善謙虛的喇品初老師在言談間表露他作為蒙古人的自豪感。為拍臨別的合照,他刻意換上一套棕色的傳統蒙古袍,配紅腰帶、黑長靴和黑帽,來突顯他的民族根源。這一點展現出喇老師與同住一村的末代王妃“小媽”,彼此間對左所土司的民族史存有不同的解讀。

在中國西南邊疆的少數民族聚居區走動,偶爾會看到一些土衙遺址,或碰到一些土司後人。在2000年8月26日的濕漉漉傍晚,我們來到四川鹽源縣的左所鎮(自1992年起改稱瀘沽湖鎮),從那時起就與左所土司後人扯上關係,並接觸到西南民族史的有趣片段。

那天去到左所純屬意外。當天清早9時半我們幾個人包括我的妻子林雁虹,從雲南瀘沽湖的小落水村出發。我們跟着一年前認識的普米族女生楊春秀,沿湖畔泥路走了兩個小時後就到達普米、漢人雜居的蒗放村。

在一棟簡陋的木楞房屋裡,我們見了春秀的爺爺、媽媽和兩個妹妹。我們在火塘前啃土豆嗑太陽花籽,廚房長年被煙熏得暗淡而且蒼蠅特別多,但我們很快就適應了環境。下午兩點春秀要帶我們去鹽源哨樓村的外婆家,說這路程需走上四小時。

這一年8月瀘沽湖一帶的雨降得特別強,我們四個外地人緊隨春秀背後但越走越慢,約40分鐘後才踏入四川境內的瀘沽湖。這海拔2680公尺的高原湖,有三份之二的湖面屬四川鹽源縣。

從3時20到4時45分我們實際上是涉水走在湖畔耕地上,溢出的湖水淹沒了大片作物,我們唯有選擇較長的路徑。

拜會蒙古王子

就那樣,我們跌跌撞撞在6時左右才精疲力竭地走到一個叫阿六的地方。春秀說:“離外婆家還有超過一半的路程,而且前面須爬坡!”我隨即說:“那咱們就往左所方向走,在左所過一夜吧!”大家同聲叫好!

其實在8月23日飛抵昆明那天,當地友人提起在左所有位“蒙古王子喇老師”。事後喇老師和左所的意念就一直浮現腦海裡,揮之不去。

從阿六走到左所鎮上還需整50分鐘,在冷颼颼的高原氣溫裡,我們拖着湖水汗水濕透半身的軀體,邊走邊歇地終於撐到街上,想也沒想就入住了“鹽源縣政府招待所”。後來才發現那棟雙層的松木結構,配合院子的花卉,蠻有古樸雅典風味,但由於招待所陳舊失修多年,即給人空蕩蕩的淒涼感覺。在裡面我們認識了兩位蒙古人,高瘦的招待所女服務員,和叫余開朝的招待所看守員。當年44歲的余老師曾是學校的英文老師,通過他,翌日我們拜會了蒙古王子喇品初。看來下榻“鹽源縣政府招待所”有上蒼的安排。

700年土司制度被廢除

在還沒有談到與喇品初的見面,先講講左所土司制度與蒙古人的關係。

雲南這塊“蠻荒之地”非自古以來就在中國中央王朝管轄之內。文獻記載公元1254年蒙古大帝忽必烈汗征服大理南詔國後,雲南才正式被納入中國本部,成為當時元朝的疆土。

為保障對邊疆的控制,元(1271-1368年)、明(1368-1644年)、清(1644-1912)朝代在雲南推行“軍屯制度”,並在“衛所制度”下鼓勵士兵帶家眷及其他中原漢族移民融入雲南的土著社會,從事開墾和儒學教育活動。

從那時起,一些雲南地名就配有“所”、“堡”、“鋪”、“莊”、“哨”、“營”等軍事性字眼。但更主要的是到了18世紀,雲南的漢人數目已佔了全省人口的三份之二。

中央朝廷的另個民族羈縻政策是設立土司制度,主要內容是承認邊疆民族地區頭人的世襲地位並賦予他們土司、土官等官職。土司獲准以舊俗管理原轄地區,但需承擔政治、經濟、軍事義務,並服從中央王朝的領導及上交貢納。

為進一步限制土司的權力,清廷逐漸推出“改土歸流”政策。到了1956年政治改革時,這個在舊中國維持了700年的土司制度,才正式被廢除。在隨後的日子裡,不少的土司及家族成員基於過去的“地主身份”遭受清算、批鬥、充公財產、牢獄或勞改之殃。

把話題拉回左所,據悉早期瀘沽湖周邊各土司常為爭地而互相仇殺,以致朝廷在平息糾紛後在四川鹽源設立“五所”,即左、中、右、前和後所。文獻說左所土司姓喇,而最後一任的土司是喇寶臣,即“蒙古王子喇品初”的父親。

喇老師自豪身為蒙古人

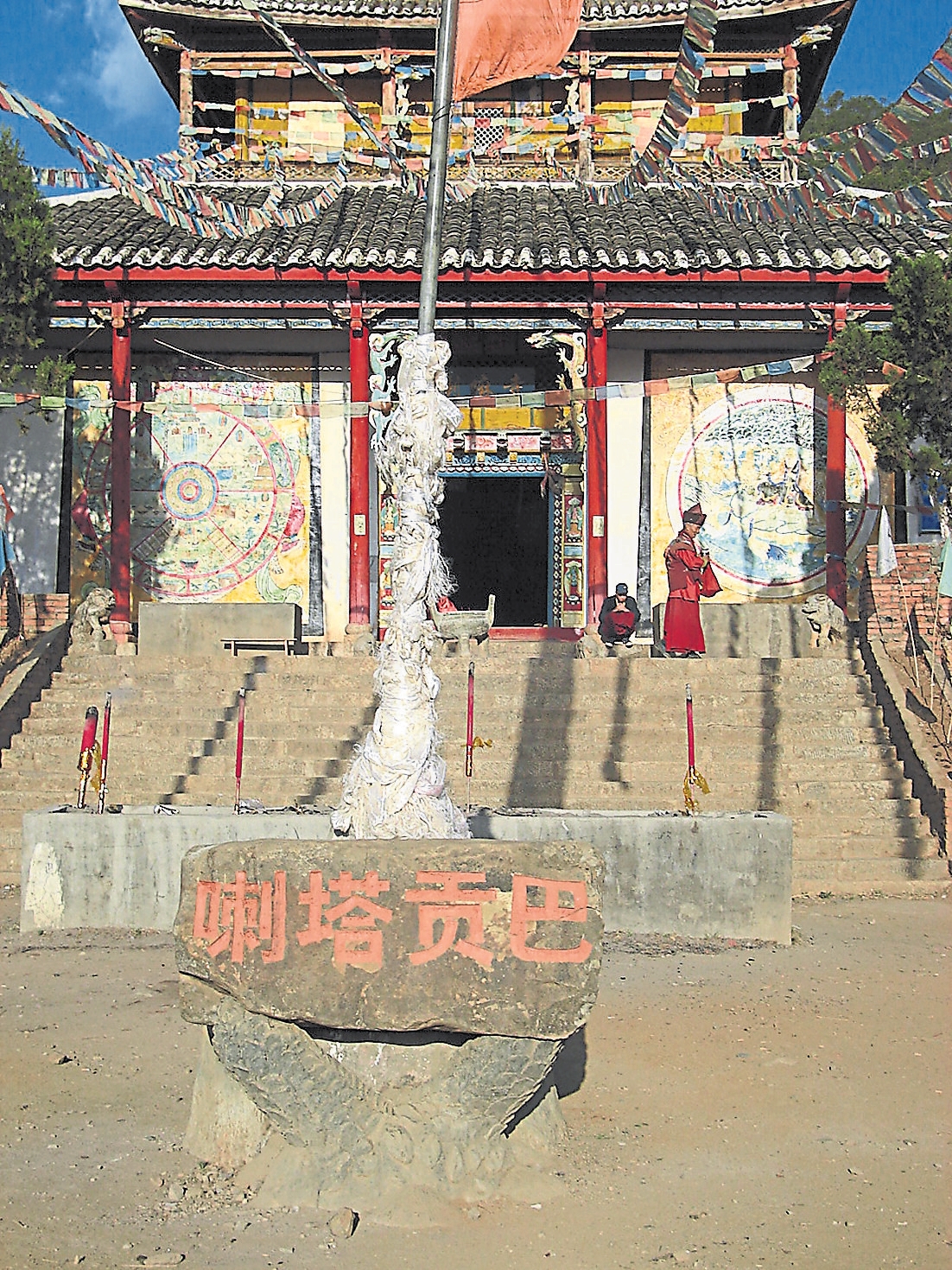

在8月27日早上,余開朝和我們從鎮上乘三輪摩多,駛往瀘沽湖草海方向10分鐘,就到了喇品初位於多舍村11組的住家門前,旁邊就是具有強烈巫教色彩的苯教寺廟,常會傳來驅邪趕鬼的鼓、鈸、鑼和癡迷的唸咒聲。

苯教也叫黑喇嘛教,是西藏高原的原始宗教。過後苯教與印度傳入的佛教爆發鬥爭而失去主導地位,被迫退守藏東毗鄰雲南、四川兩省的交界處,而瀘沽湖周邊的左所則成為苯教的新據點,那是逾1200年前的事。

踏入喇老師的木楞房,由於門框低又沒設窗口,覺得裡面的光線不足但還能看到兩位蒙古人的典型眼睛和顴骨;不同的是余老師有較扁平的方臉,而喇品初的面型瘦長。

首次會晤喇品初沒能深入交談,不過他提到父親喇寶臣的蒙古血源,還說由於祖輩出任摩梭人土司,久而久之被別人當作摩梭人看待。他的這番說法可追溯到元世祖忽必烈汗南征大理,路經木里、寧蒗時屯兵駐紮那段史話。據說一些蒙古軍士因而受令長駐瀘沽湖周邊的民族區,並授予統治這些化外之民的權柄。位於瀘沽湖東北部的永寧鎮,就有個叫日月和的地方,到今天還存留些蒙古軍南征遺址。

當年62歲的喇品初是喇寶臣土司和原配生的兒子。喇老師在1950年11歲時見證了鹽邊的解放。當時他在鹽邊上學,畢業後當學校老師。在文革期間他遭受紅衛兵的折磨,但過後又回校執教,教導語文和數學前後35年。退休後,喇老師在家耕地及放牧山羊。

友善謙虛的喇老師在談吐中表露出他作為蒙古人的自豪。為拍臨別的合照,他刻意換上一套棕色的傳統蒙古袍,配紅腰帶、黑長靴和黑帽,來突顯他的民族根源。這一點展現出喇老師與同住一村的末代王妃“小媽”,彼此間對左所土司的民族史存有不同的解讀。

多舍村有五十多戶人家,而喇土司的後人佔了多戶。離喇品初居所不遠的路旁是村裡最顯目的“末代王妃府”,裡面就是喇寶臣的第二任夫人肖淑明專給遊客講土司王妃故事的地方。

末代王妃曾遭批鬥監禁

我們從2000年8月那次至2018年9月的18年間共去了左所13趟,並在2006年8月5日首次見到末代王妃。當時王妃府裡有兩名穿制服官員負責收費,客廳牆上掛滿王妃的生活照。

當年80歲的肖淑明歷盡風霜,黝黑多皺紋的臉蓋不住她的堅韌個性,在孫女的陪同下以健穩步伐走過來。先是一些適當的客套話,然後很快地語帶四川口音進入話題。

肖淑明本是來自四川雅安的漢族女子。她在1943年16歲那年嫁給土司喇寶臣,自新中國成立後,喇寶臣與肖淑明遭清算、批鬥及監禁。從1959至1973年,王妃被判入獄勞改14年,獲釋後再履行《監督勞動》14年。她在1987年獲平反時,喇土司已在1976年先她離世。

如今,這兩位在瀘沽湖邊的土司後人已先後安息,即喇品初(2006年12月)和末代王妃肖淑明(2008年10月)。在喇品初的多舍住家牆上,可看到“蒙古王子”的黑白遺照掛在中間,右邊是喇寶臣,左邊是蒙古帝國創始人成吉思汗。

肖淑明則始終以“摩梭王妃”的身份自豪。在與我們的交談過程裡,她從未提到喇寶臣的“蒙古”血源。在她口述的傳記《瀘沽湖畔的摩梭王妃》(作者馮學敏/梅子,北京現代出版社,2002)裡,肖淑明提到她與丈夫的結婚答謝宴會(第117頁)。

“那天我心情特別舒暢,一大早起床,穿上摩梭姑娘的服裝……想在頭人們面前給喇寶臣一個光彩的臉面,讓那些男性土司們看看漢家女的風度……艷而不妖、笑而不狂、雅而不俗……把自己裝扮成一首動人的詩,讓大家朗誦。”

或者,我們從肖淑明這段話可看到當時一般的漢人,面對西南夷所持的文化優越感。

11土司後人接受福音

在我們的13趟左所旅程裡,我們成功把福音傳給11位左所土司後人,即蒙古王子喇品初和摩梭王妃及兩人的子孫。另外,我們也有機會在左所鎮上向中學生傳福音。

多年來的發展已把封閉的左所轉化為旅遊景點,遊客如今可沿着平穩的柏油和彈子路面上繞湖,欣賞民族村寨的人文景色。

在最後一次進多舍村,我們看到肖淑明住過的私宅已改建為堂皇的雙層水泥“摩梭王妃府”,而喇老師的兒子也在屋里蓋了餐廳,旁邊的黑喇嘛寺廟更是香火鼎盛。寺廟對面的空地停放多部旅遊大巴,帶來眾多國內外香客和專程前來跨越瀘沽湖草海“走婚橋”的遊客。