【馬中建交•情牽50】

報導\黎添華

“一句香火不能斷,換來一場家破子散” “你沒見過長大後的弟弟,但,我從你身上看見我父親。” “過去,你說你祖輩在中國;如今,我的祖輩也在大馬” “大時代悲劇,大時代撫平”

2023年11月,我國首相拿督斯里安華與中國國家主席習近平在北京見了面。當時,安華還向後者發出訪馬邀請,希望兩人能在今年兩國建交50周年再見一面。只不過,2位領袖可能不曉得,這一句“ 再見”的力量,究竟有多大?

對86歲的邱如雲(原名陳如雲)來說,一句“再見”,足以將他只有3歲的妹妹變成一位年近80歲的老婦;同時也將自己的母親永遠定格在花樣年華里。

也因為這句“再見”,過去半世紀來,哭紅了4代人的眼眶,更在滄海桑田中,編織成馬中建交下一段真摯感人的故事… …

奶奶設計13歲的他

赴中探親回不了家

去年是馬中兩國建立全面戰略夥伴關系10周年,同時也是一帶一路倡議10周年紀念,兩國許多企業家與政治人物無疑十分重視。然而,對作為草根的邱如雲而言,這一年同樣極具意義,因為他終於了了自己整整73年的心願。

當年,邱如雲在父親去世數年後,因奶奶的遊說而一同前往中國潮安探親。那時,作為長子的他一心就只想盡義務陪奶奶回鄉,而改嫁後的母親也不疑有他。但他和母親不知道的是,這一切原來是場騙局。

因為一句“香火不能斷”,奶奶把邱如雲帶到潮安老家,然後硬生生地將他送給親戚,自己獨自返馬。不僅如此,她甚至還銷毀邱如雲的證件,令他成了有家歸不得的海外遺孤。

“那時,我一直喊,一直求,希望她(奶奶)可以帶我回去,可是,就算我哭到淚都乾了,她都沒有改變主意 … … 媽媽還在等我回家啊。”

也從那天起,邱如雲從此成了擁有中國戶籍的中國人,而自己生於斯長於斯的“家鄉”,也從那一刻起,成了他回不去的地方。那年,他才13歲,而馬來西亞也還未成立。

證件被毀成海外遺孤

就這樣,活生生被拆散的一家人天各一方73年。這數十載的歲月更迭中,先後經歷了我國獨立、中國經濟騰飛、兩國建交、我國工業化發展、中國成為世界強國 … …而邱如雲則在物換星移中,成了白發蒼蒼,枯瘦孱弱的老翁。唯一不變的,是他對家的思念。

兄妹重逢青絲不再

遺憾錯過陪伴成長

或許,我們永遠都不會明白帶着 一個遺憾整整70多年是什麼感受。若妳能體會,那必定也能明白何清金與哥哥邱如雲“再見”時的激動。

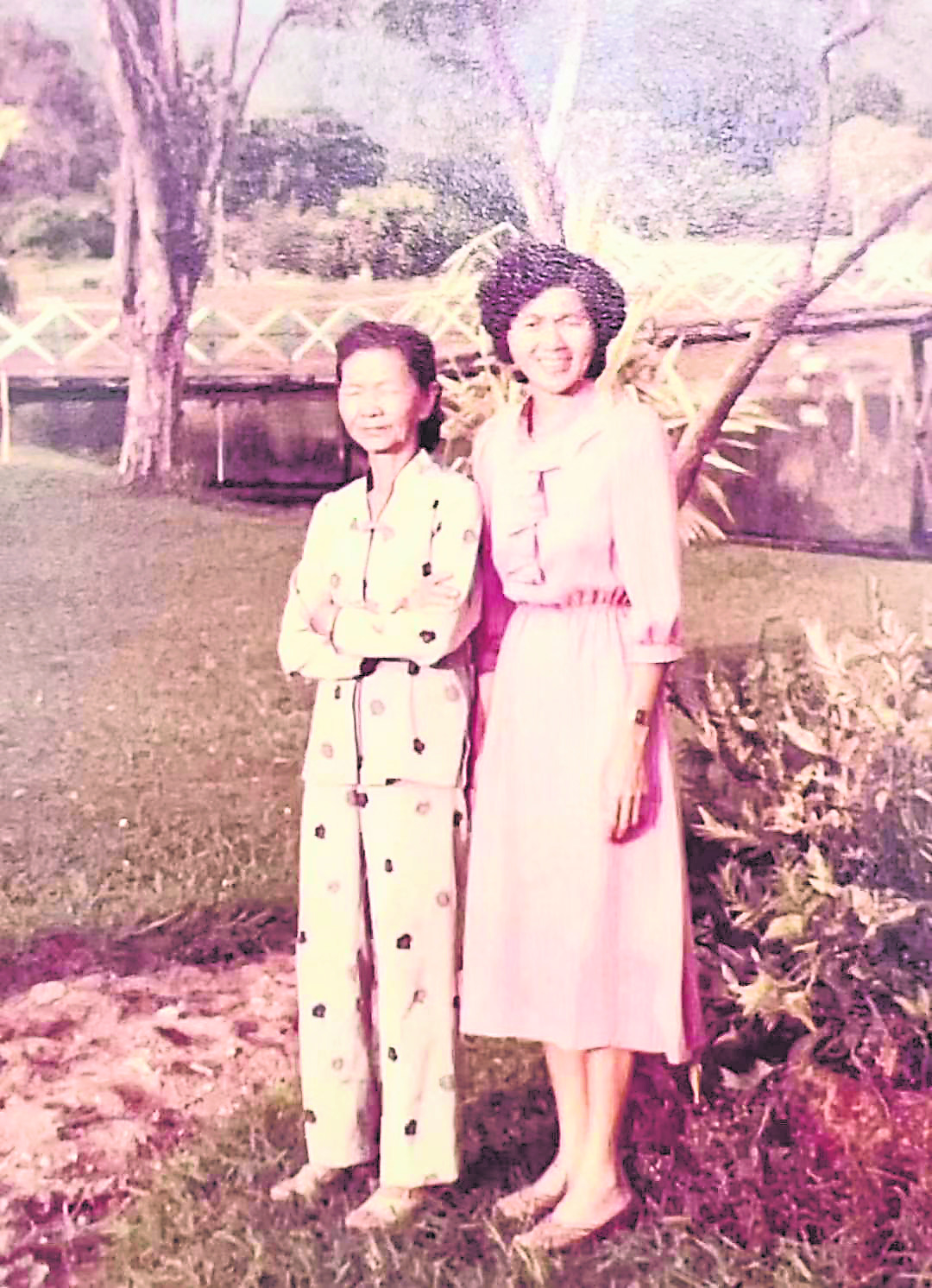

76歲的何清金是邱如雲同母異父的妹妹。盡管當年哥哥被帶走時,她才3、4歲,但哥哥對她的疼愛卻不曾遺忘。

“我還記得有一年二哥帶我到河邊玩水,我差點溺斃,是大哥把我救了。回來時,大哥卻還因為此事被媽媽罵。這些,我都記得的。”

不曾遺忘兄長疼愛

“當年,哥哥還是個後生仔(青年),現在再見面卻成了一個老人家… … 怎麼可以這樣… …哥哥當年究竟吃了多少苦啊… …”有生之年還能團圓,何清金難掩情緒,激動得只剩眼淚,一度難以言語。

其實,唏噓的何止何清金。邱如雲根本沒想過有生之年還能見到妹妹,更沒想到,記憶中那抱在懷裏的妹妹,失散多年再重逢,卻已成了年過70的老奶奶,自己也已經耄耋之年。

最令他遺憾的是,還來不及見弟弟長大的模樣,弟弟就已離世,而自己日思夜念的母親,也在錯過他成家立業下長眠九泉。

“我沒有盡到孝道,甚至連她老了什麼模樣,也沒機會見到。”

其實,過去幾十年來,母親也一直因為這件憾事而郁郁寡歡,甚至臨終前仍希望能找回哥哥。哪怕當時,他們根本不知道邱如雲是否還在世。

多年來怎麼沒想過尋親相認?或許,在如今“人人能飛”的年代,遠行根本不是什麼難事,但,在那個連溫飽都成問題的動蕩年代,回鄉是種奢望。

即便是之後中國經濟騰飛,又或以推出廉價機票為主的亞航在我國面世,但基於彼此已失去聯繫,因此彼此的牽掛就只能留在心裏,成為彼此生命不完整的一塊。

從照片“見”母親弟弟

所幸,邱如雲與何清金在時隔70多年後再度團圓。何清金圓了自己與母親的心願,而邱如雲也通過照片,終於看見了弟弟長大的樣子、結婚的模樣、離世前的老態 … … 而最令他喜極而泣,也感慨萬千的,是自己終於見到自己的母親了。只是,當下他根本分不清照片中那模糊的輪廓,是因為自己86歲的視力問題,還是淚眼婆娑才看不清。

侄兒赴中興起尋根

相認過程命中注定

何清金與邱如雲兩人能再度團圓,冥冥中似乎有一股力量在牽引着,而記者在採訪過程中也不禁一身的雞皮疙瘩。

事緣,與邱如雲相差2歲的弟弟離世後,其兒子陳政山業就與家人到中國旅遊。期間,陳政山業一時興起,就與妻子決定到長輩們經常提及的“家鄉”看看。

當時,他們根本就不抱任何希望,但卻在要無功折返之際,遇到對他們不斷打量的街坊。一問之下,方知道是認識大伯(邱如雲)的鄰居。

“這個街坊告訴我,因為我長得很像我大伯,所以他大概猜到我們就是親戚。”

同宗同種騙不了人

同宗同種的事,根本就騙不了人。一如當邱如雲在見到陳政山業時,他根本不曉得眼前這個人是誰,畢竟他根本就不曉得自己的弟弟長大後的模樣,但陳政山業卻從邱如雲的樣子中,見到自己的父親的模樣,從而一口咬定這就是自己失聯多年的親人。最終,在核對了彼此的背景細節後,兩人才確認了關繫。

每每回想起這相認的過程,陳政山業總覺得是自己離世的父親在默默推動這一切。

“大伯沒見過自己的弟弟長大的模樣,但我卻在大伯身上看見了爸爸的影子。能再見自己的哥哥,這是爸爸的心願,他要我代他完成這個心願。”

其實,曾有很長一段時間,陳政山業會協助奶奶(邱如雲的母親)寫信給中國的親人,因此他自小就知道有一位“中國大伯”的存在,惟,不知從何時開始,他們就與這位“大伯”失去了聯繫。

如今相認後,陳政山業回國便立即安排了舉家到中國相認,也促成了何清金與邱如雲相隔73年後的團圓。

記得在那場世紀重逢上,不只邱如雲與何清金兩人哭得不能自已,就連作為第二代的陳政山業等人,乃至千禧後出世的第四代,全都感動得紅了鼻子,濕了眼眶。

從小知道大馬親人

孫輩想來馬掃掃墓

過去,身在大馬的我們總會被告知我們的祖輩在中國,但,如今對地道的中國公民邱銳康來說,他的祖輩也在大馬。

30歲的邱銳康是邱如雲其中一個孫子。他從小就被告知自己有親人在馬來西亞,而且自己的曾祖父曾祖母就長眠在西馬。

“我希望自己有一天也能到馬來西亞一趟,甚至可以的話,我也想到祖墳上掃掃墓,上柱香。”

親情跨越時間地域

他坦言,過去總認為中馬兩國的建交是國家領袖間的事兒,如今他卻深刻地感受到一種情感的呼喚,甚至覺得兩國的情誼拉近不少。不為什麼,只因他有了馬來西亞的家人。

類似的轉變也出現在鄺振川身上。鄺振川是何清金的兒子,在陪母親與大伯相認時,他除了真切地感受到親情如何跨越時間與地域。

他坦言,若長輩們失散多年、距離那麼遠都還念着彼此,那作為晚輩的就更應該珍惜這份親情。顯然的,長輩們對親情的看重,正啟發着下一代。

他向本報透露,過去,中國對他,或者第三代而言就只是地球上的一個國家,是亞洲的強國,就如此純粹。而如今,中國在他的心里有了有別以往的位置,因為一種無窮的力量在牽引着彼此,那,叫親情。

記得當何清金等人要回國之際,邱如雲堅持要送到機場為止,畢竟,他們都知道,這次離別後,古稀之年的何清金與杖朝之年的邱如雲很可能就再也見不着彼此了。

期間,邱如雲直言自己想到馬來西亞親自為母親掃墳,同時也想好好地讓母親“看看”現在的自己。但,作為晚輩的都不免有些擔心,因為他們深怕了了心願的邱如雲這一去,就很可能不回來了。

有愛的地方就是家

“魂歸故裏”的說法不是沒有發生的,惟,筆者好奇,當年赴中國的邱如雲是“回鄉”,但,如今一心想返馬的他,究竟是“回家”還是“返鄉”?究竟哪里才是他的家?

然而,當看着陳邱何兄妹3人整整3代人都因為這次的“再見”而更珍惜彼此的親情,甚至還承諾將繼續保持聯繫之際,筆者有了新的詮釋:有愛的地方,就是家。

慶幸活在這個年代

感恩建交帶來美好

如果《滾滾紅塵》或《唐山大地震》講述的是造化弄人,那發生在邱如雲身上的事,則是大時代下最血淋淋的感慨與唏噓。所幸,這個時代給了它美好的結局。

在陪同母親赴中國時,鄺振川就不斷自忖:若中國沒有對外開放的話,他們有機會找到大舅嗎?如果馬中兩國沒有建交的話,他們有機會到中國嗎?彼此還能互通? … … 其實鄺振川不是沒有答案,然而他更慶幸的是自己能活在這個年代,同時也感恩兩國建交所帶來的一切。

畢竟,類似的悲劇一直都在世界各地上演,如,過去的東德與西德,又或如今的朝鮮與韓國,而邱如雲的故事,更只是眾多時代悲劇下的其中一例。所幸,馬中兩國的建交,為這場悲劇撫平了傷口,也給了這一代人繼續下去的力量。

很多時候,當大家都認為國與國之間的邦交只是政治人物的事,又或只具備經貿與文化層面的意義之際,殊不知,人與人之間的情誼互動,正因為兩國的建交而拉近,甚至成為最可貴且動人的一道風景線。

一如邱如雲與何清金,又或他們的第二或第三代,哪怕大家根本就厘不清國際政治上的操作,但,發生在他們身上最樸實真摯的互動,原來一早就給了“情牽中馬”一場動人深刻的詮釋,也為“再見”做出發人深思的註腳。絕不空洞,並不蒼白。