【捐血專題】避免病人手術延後 踴躍捐血拯救血荒

文:何建興 整理:梁盈秀

(吉隆坡訊)試想想,當一場手術所需的醫生、護士、麻醉師以及各種器材已萬事俱備,卻被告知沒有足夠的血液供應時,那該怎麼辦?答案就是,手術必須延遲。

醫院血庫不時拉響警報,延遲手術的事件也不時上演,因此,健康男女受促踴躍前往捐血,以避免環環相扣的醫療生態受影響。

人體是一個複雜的結構體,每一個正常的生命活動離不開身體各個器官和組織之間的相互配合,而血液則是人體重要物質,它遍布全身為細胞提供了活動場所,並且也能為身體各種化學反應提供合適的環境,以及連接各個器官和組織,因此,血液循環對人體極其重要。

第一是在日常時有捐血者踴躍捐血,第二就是手術時控制用血量,而負責串聯的兩大因素就是掌管醫院血庫的輸血醫學科(transfusion medicine)醫護人員,簡而言之就是有了捐血者所捐出的血液,才能讓一場手術得以順利進行。

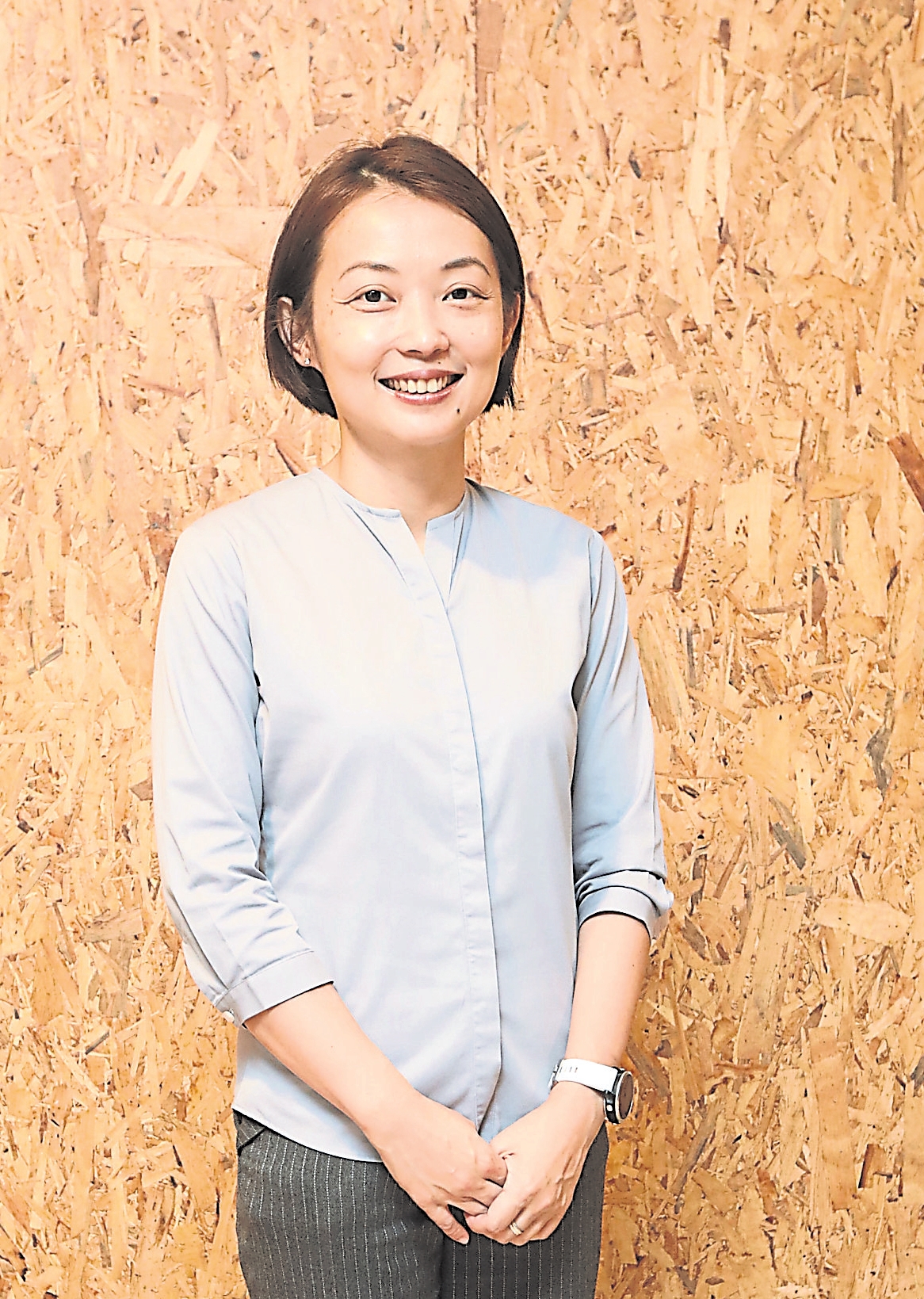

微創機械人手術用血量減少

馬大醫藥中心血庫主任暨輸血醫學專科顧問李麗琳醫生(Dr Christina Lee Lai Ling)指出,把血液在醫院的使用視為環環相扣,最直接的例子就是,一旦血液供應不足,甚至會影響一些手術的進行。很多時候在談及手術時,操刀醫生、副手、麻醉師、護士甚至是手術器材等都有被關注,但鮮少有人注意到是否有供應充足的血液,特別對一些複雜或大型手術時,足夠的血液是決定手術是否順利的關鍵所在。

“只有如何更合理地使用血液,包括把血液制成藥品即為手術用血計劃(MSBOS)中的核心內容。對血庫的醫護人員而言,MSBOS不僅是一份血液庫存的清單,更可被視為臨床實踐指南(CPG),值得注意的是,不同的血庫有本身的MSBOS,通常是5年才會對內容進行大調整,不過小調整則是每年都會進行,當中的內容包括了這段期間有出現哪些新的手術(比如某位從外國回來的醫生帶入新的技術),或者是以往的手術有出現哪些新方式(比如從傳統開刀到如今腹腔鏡手術),甚至包括因COVID-19而出現了哪些用血須注意事項等,在記錄這些新技術之余,醫護人員就必須清楚點算血液的庫存。”

“盡管如今越來越多嶄新的醫療技術湧現,諸如機械人手術或其他微創手術等,在手術時所需的血液用量確實有減少,但只是減少用量,仍無法做到‘無須用血’的程度,因此公眾的捐血仍是‘當務之急’。”

政府醫院確保夠血才動手術

她說,一些較為複雜的手術比如器官移植手術,很多時候必須準備2至4包不等的血液供應,再來是醫護人員也必須關注時下發生的意外事故,以COVID-19肆虐期間,加上社會彌漫一股不安情緒,因此一度出現頗多自尋短見的意外,而這類意外往往會造成傷者的器官大量出血而急需用血,對此血庫的醫護人員必須把它納入考量中。

一般上,以一所政府綜合性醫院為例,最常需要獲得血液供應為急診(A&E)部門以及加護病房(ICU),此外治療血液癌症(blood cancer)部門也是血庫的“常客”之一,至於婦產科,通常急需用血是產婦流血送入醫院時。

在政府醫院經常會面對棘手及複雜的大型手術,有時患者甚至必須在手術後入住加護病房,因此在政府醫院所需的血液供應會更多,反之在私人醫院的手術難度系數會較低,所以就形成一個獨特的情景,那就是在政府醫院當外科醫生要進行手術前,必須獲得血庫確保有足夠血液供應後才能動手術,否則就必須延遲手術,但在私人醫院卻是外科醫生決定手術日期及時間。

她常用餐館作業來形容血庫的醫護人員團隊,一間經營得當的餐館在進貨出貨時必須處理妥當,即所謂的庫存管理(inventory management),而血庫醫護人員采取先入先出的方式則可避免浪費公眾所捐獻的血液,而這套方法也適用於家庭主婦管理冰箱食物,尤其是在百物漲價的時刻。

“血液可分為紅血球(red cells)、血漿(plasma)及血小板(platelet),它們的保存期限不同,除了血漿可收藏1年以上,紅血球只能保存35至42天,至於血小板只能保存5天而已,因此在收集捐血時,醫護人員也會視情況(比如過多)而拒收。”

但這類情況並不多,大多數血庫的庫存僅處於“剛剛好”階段,倘若遇上某些意外(如COVID-19的爆發)或佳節期間,庫存就會拉響警報了,因此回到我之前所提及環環相扣的概念,假如捐血不足勢必影響手術的進行。

根據往年的經歷,每逢佳節期間,捐血者會更少,而這會造成血庫的庫存一再拉響警鐘,因此,在她此呼籲,任何可以捐血的男女踴躍前往不同的捐血地點,擼起胳膊為這環環相扣的醫療生態貢獻一份力量。

或面對法律訴訟

HIV感染者不可捐血

有哪些人不適宜捐血呢?一般上只要符合基本健康條件需求的男女即可參與捐血,但必須注意的是,HIV感染者是不可前往捐血的,否則可能會面對法律訴訟。

以李麗琳所負責的單位為例,不時都有類似的事件發生,當事人要不是存心欺騙,不然就是他也不曉得自己已是HIV感染者,甚至有些是為了要騙取“驗血”服務,這是因為在捐血時,醫護人員會化驗捐血者的血液,所以,那些懷疑自己中招的人,捐血就相等於一個免費檢驗服務。

疑是感染者也不能捐

多年來衛生部通過衛教方式傳達愛滋病的資訊,包括口交也會傳染病毒,但至今仍有感染者對此不理解,並且反駁說“我的伴侶也沒事,那我當然也沒事”諸如此類的理由,這也說明了教育民眾的路還很長。

在捐血表格上有注明若是懷疑本身為HIV感染者,比如曾有同性戀性行為或共用針筒吸毒等,絕不能捐血,以鄰國新加坡為例,違反此令者可被控上法庭,因為這會導致接受輸血的患者有生命危險,所以必須謹慎視之,而大馬在近期也修改了捐血表格內容,更注重這些問題。

曾有類似的例子,即捐血者的私生活其實並不檢點,可是卻不願透露實情,當血庫醫護人員前往企業收集捐血時,他也主動參與捐血,只是當醫護人員要離開時,他才悄悄告知把所捐的血液扔掉,理由是他懷疑自己是HIV感染者。

當一個人在捐血後卻發現他是HIV感染者,他失去的不只是這次捐血機會,而是日後也不能到任何捐血站捐血,因為血庫中心有連接全國電腦系統,當一個人已證實為HIV感染者,他的身分就存在系統中,所以不管他去哪一家醫院或在捐血站想要捐血都一概不被接受。

驗出HIV要求二次檢驗

另外,當血庫醫護人員在收集捐血後再進行檢驗時發現是HIV感染者,並不會立即致電給對方告知或者發信給對方,而是會要求對方再次到來進行第二次檢驗,在證實後會為對方進行心理輔導,之後才轉介給傳染病專科的醫護人員接手,這也是正確的標準作業程序(SOP),否則將會衍生更多不必要的問題,比如感染者拒絕接受治療。

盡管醫護人員已盡最大努力來檢驗收集到的捐血,可是仍不免會有漏網之魚,尤其是一些潛伏的病毒更會對接受輸血的患者造成傷害,因着輸血亦有一定的風險,所以任何一名患者要接受輸血前必須填寫一份同意書。

公眾所捐出的血液,除了可用於手術輸血之外還有什麼用途呢?

其實,近幾年用血液做成並且針對血液疾病的藥品已經陸續出現,惟大馬至今仍未普及,因此仍需借助外國的藥廠,比如澳洲或泰國的藥廠,而馬大醫藥中心也在努力朝這方面前進中。

可製成血液疾病藥品

通過對血液的後續處理,不同的血液成分可用於制作各種針對血液疾病如血癌的藥品,不過這類藥品是屬於受管制藥物,並不能在一般藥劑行輕易購得。

總之,盡管醫學上對血液的研究已越來越深入,也開發出更多用血液制成的藥物,但仍迫切需要有公眾的捐血才行,因為少了公眾的捐血,一切研究都是徒然,套用之前提及“生命周期”的油畫所帶來的意義,即希望有更多人主動前往血庫捐血,讓“我為人人,人人為我”這崇高理念得以在血庫獲得彰顯。

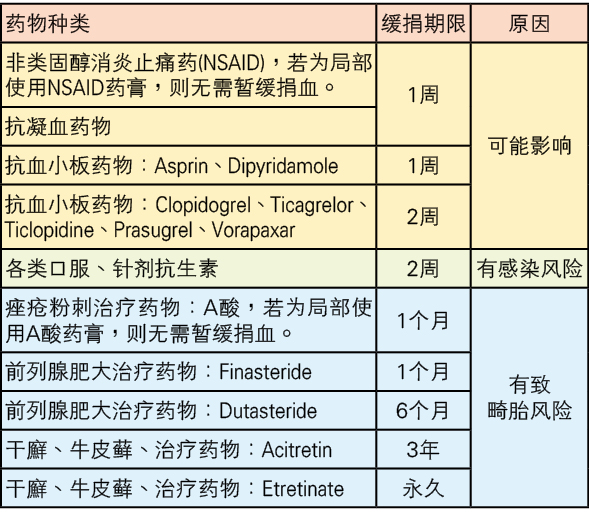

吃這些藥物暫別捐血

全國各地常舉辦公益捐血活動,不少人擔心捐血是否會造成身體負擔而卻步,其實對健康的成年人來說,全身血量約占體重的1/13,若以體重60公斤計算,全身血量約4000mL,捐血250mL只占全身血量的5至6%,且骨髓會加速造血補充身體所需血量,因此偶爾捐血對健康並不會造成太大的影響。

民眾響應捐血活動之前,必須留意並非每一個人都能捐血。捐血前,工作人員除了會針對捐血者的健康狀況、旅遊史、疫苗接種史等資訊審慎評估之外,也會檢視藥物使用情形,以避免某些藥物可能導致血液相關不良反應,或具有潛在感染、致畸胎等風險,而造成輸血者或捐血者的健康與安全受到影響。

捐血後應避免事項

當捐血者符合條件完成捐血後,建議捐血者需於捐血後休息至少10分鐘,觀察無任何不適才可離開,捐血後可能會發生暫時性虛弱與頭暈,所以走樓梯時應緩步行走,可適量補充水分與點心,駕駛車輛時也應多加留意。

捐血後6至8小時內應避免飲酒,不宜接觸過熱環境如泡溫泉、蒸氣浴等,也不要進行劇烈運動,24小時內應避免提舉重物以防瘀血。

扎針處發現瘀青血腫

若扎針處發現有瘀青、血腫的情形,發生瘀血48小時內可先冰敷(每2小時1次,每次5至10分鐘),使局部血管收縮,減少疼痛與血腫的狀況,並於發生瘀血48小時後再熱敷(每2小時1次,每次5至10分鐘),以促進非傷口處的血液循環,加速代謝殘餘血塊,瘀血約1至2周就會逐漸消退,若有持續疼痛或有刺麻感,可尋求醫療專業的協助。

實現每天2000包目標

定時捐血挽救生命保健康

對於接受複雜手術的患者來說,輸血是一種挽救生命的醫療幹預措施,因外傷或分娩而失血,患有慢性疾病和血液疾病,甚至在癌症治療期間。

在馬來西亞,自願捐血計劃對於維持安全和充足的血液,是最至關重要的血液和血液製品的供應。

作為全球實行此模式的60個國家之一,我國依賴免費提供血液捐助者的善意。儘管如此,目前只有2.2%的馬來西亞人每年捐血,而在其他已開發國家,這一比例為3.5至5%。

改善血液循環保持健康

這項統計數據是在血液和血液製品的需求增加之際發布的。我國的這種情況有所增加,這不僅是由於交通事故的增加,而且還因為依賴輸血的患者人數不斷增加。

根據衛生部長拿督斯里祖基菲里艾哈邁德博士的說法,國家需要更多的捐血者維持血液庫存的“安全區”,以滿足全國每天至少 2000個血袋的需求。

疫情前每千人捐血率為22.8人,下降至19.7-22.5人。2020年至2022年間每1,000人的捐款者數。人們對將其提高到35至40人的期望很高,這也是依照衛生部的目標,到2030年每1,000人中的捐助者數量。因此,我們敦促17歲以上的年輕人挺身而出,幫助實現這一目標。

在2023年,全國成功採集血袋675,315份,這項壯舉的實現得益於活動組織者和熱心捐助者的共同努力。社會需要做出正確的選擇方向,保持積極的心態,遠離周圍的負面看法捐血。

此外,要實現目前每天2000袋的目標、以及實現未來35至40名捐贈者的目標,每1,000人中,我們可以從其他國家的良好做法中尋求指導,例如我們可以更加重視“定向招募”,獲取特定族裔的捐贈。

尤其需要一些很難找到的血型。除此之外,我們可以採取創新的教育方法和青年學生的參與和促進學校/學院/大學的捐血活動。此外,使用行動應用程式提供方便的線上預訂、提醒、重新安排和預約取消系統方便社區。使用行動技術追蹤捐贈者資格並並給捐血者回饋一些有用的工具,使捐血體驗更加愉快和流暢。

很多人都沒有意識到他們如果定期捐血時可以獲得的好處。好處之一是它透過改善血液循環,來幫助維持器官的良好健康。定期捐血可以控制鐵平衡並降低血液硬化和狹窄的風險,由於鐵在動脈壁上積聚,它還可以透過血液循環減少心臟病發作的風險,進而改善動脈阻塞。減少血液中的鐵,也降低了患癌風險,因為鐵是致癌自由基的來源,自由基是不穩定的原子,可以損害細胞並改變其功能。

培養團結和關懷的精神

不僅如此,捐血還可以作為治療性靜脈切開術(一種去除全血的過程,就像一種減少體內過多鐵和紅血球數量的治療方法)、患有遺傳性血色病、真性紅血球增多症和其他罕見血液疾病的個體狀況。

此外,我國也為捐贈者提供許多醫療優惠,例如免費門診治療和B型肝炎疫苗接種等。成為捐血者是一個簡單的方法,也為您的社區做出貢獻。請諮詢當地醫院或捐血中心,以了解地點以及什麼時候可以捐款。無償捐血是回饋社會的有效方式,它不僅拯救生命,同時也培養團結和關懷的精神。

文章提供◇Farzana Rizwan博士和Imam Shaik博士(泰萊大學健康與醫學科系高級講師)