報導\盧乙彬(《明周》) 攝影\黃家邦

身體機能退化,不代表人生缺失。他們依然可以用各自的方法,好好過日子。

視野忽爾急遽收窄的26歲女生,正計劃獨自到外國升學;聽覺日漸衰退的中年漢,樂得擁抱無聲世界;味覺和嗅覺只剩一半的癌症康復者,常提醒自己謹記知足。

視網膜色素病變(Retinitis Pigmentosa,簡稱RP)患者的視網膜會緩緩退化。初期,患者的夜視能力會比常人差,視野開始變窄;其後,患者的視野進一步收窄,只剩下一小部分的中央視力,以及微弱的周邊視力。最終,步入失明。目前,此病並沒有治癒方法,醫學上對其所知甚少,只知道這是一種遺傳病。

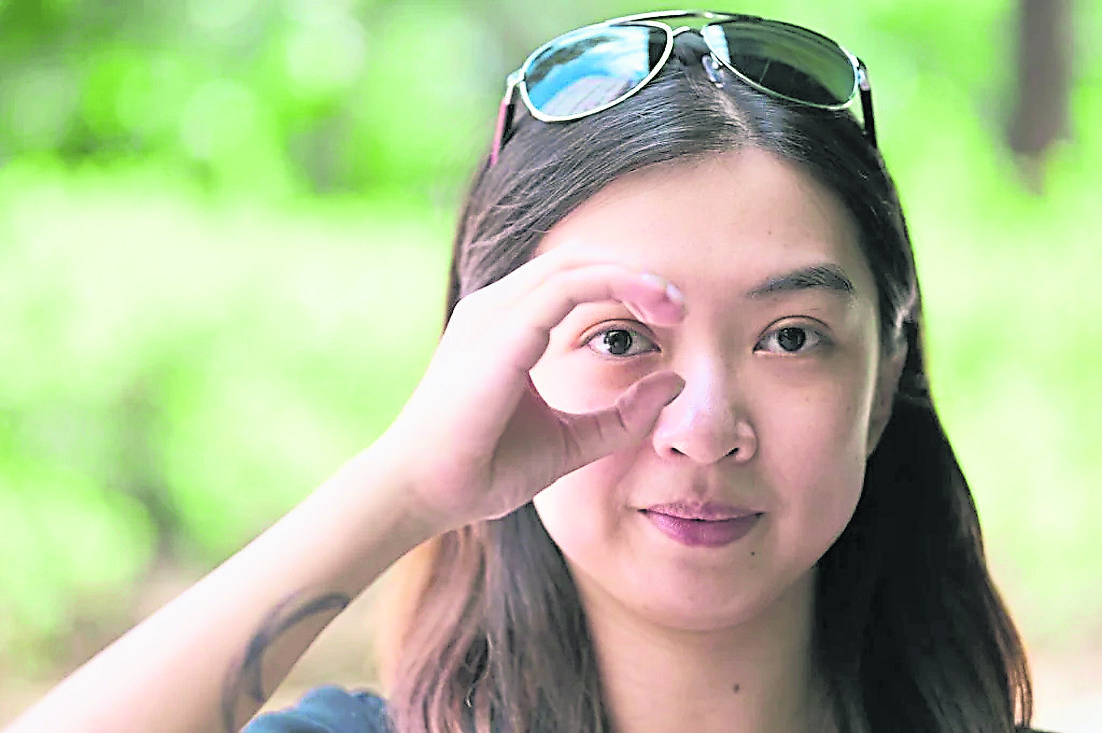

“我就是家中的第一人,我是得獎者呀。”26歲的鄺家怡自嘲。

這一份自嘲的坦然,並不是與生俱來。曾經,她對自己的病不聞不問,不敢提起,因此深陷情緒困擾多年。

她還記得,家人初次發現她的眼睛有點不對勁的那個黃昏。那年,她八歲,一如往常,從補習班下課後隨媽媽回家。途中過一條設有幾級樓梯的小巷,媽媽從容地走下了階級,回頭見鄺家怡呆立在樓梯的最高處,遲遲不邁出腳步,媽媽問她:“你怎麼了?”眼前只有一片漆黑的她只能喊出一句:“我完全看不到呀!

“我想是這個時刻我媽媽就知道,我的夜視能力比其他人弱。”如今,鄺家怡知道夜盲症是視網膜色素病變初期的病徵。但是,當年的她以至其母親,都不知道黑暗的盡處有些什麼正匍伏着,靜待她們發現。

不曾探究病情20年

後來,從小就有遠視和散光的她進行例行的視力檢查後,視光師喚鄺媽媽進房商談,她就在門外偷聽,“他們在討論,說我有可能看不到東西。”年紀尚幼的鄺家怡還未能消化“有可能看不到東西”意味着什麼,還一度到處宣揚。“小時候因為太單純了,就會覺得好像是一個滿好的把戲,我就經常到處跟人說,我有可能看不到東西。”那時候,她和其他健視的同學並無太大分別,上學、考試、看書都能應付自如。

但從八歲發現視力出問題,直至她升上大學,她都未曾求醫,亦從未探究過自己病情。她的病,甚至成為了家中禁忌,近20年也沒有被談論過,就如《哈利波特》中不能被提及的“佛地魔”名字般。“大家有一種對於這個話題的恐懼,所以我就從來都不去道破這件事,從來都沒有主動去問過”。

今時今日,病情不再是家中禁忌。如今回想,鄺家怡很理解家人的取態,因為這件事遠遠超乎他們的接受程度。然而,這個不解之謎,昔日一直懸在她心房一隅,很久很久。“好像有一件事明明是你很大的一部分,但藏在潘朵拉的盒子裏,沒有人敢打開它, 然後沒有人敢去面對,沒有一起討論,不敢去消化,這樣就積了很多鬱結在心裏。”視野越來越窄,她卻始終不知道自己的眼睛出了什麼問題,也不懂得向身邊的人表達。

影響人際關係及情緒

於是,這些鬱結,就在每個平凡日子中漸漸累積堆疊,繼而壓垮她的生活。她說:“和別人交往的時候,會有一種表裏不一的感覺,我經常展現不了我的全部面貌給別人看。”她又對同齡人帶着不知從何而來的憤怒、懷疑及不信任。“可能在沒有和我有相同經歷的人的環境裏成長,讓我經常覺得我和他們很不同,他們好像不太明白我。”

久而久之,鄺家怡無法正面地面對眼疾,加上家人、朋友、校園生活等問題,情緒問題隨之襲來。2018年,她嚴重失眠,開始頻繁出現自殺念頭,“我覺得我是被人扔進了這個軀殼,除了眼疾之外,從小到大我經常生病,經常不能上學……我會覺得所有事情我都沒有選擇權,為甚麼沒有人告訴我,我出生成為這個人之後會遇到這些事情?然後就很不開心,困在一個無限的思想循環。”其後,精神科醫生證實她患上抑鬱症和焦慮症。

病情急遽惡化 尋找資源自救

心中的鬱結尚待鬆綁,去年夏天,她的眼疾突然急遽惡化。擊倒她的難題一個接一個出現。某天她人有三急,卻怎樣也找不到通往洗手間的路,無助、焦慮、驚慌瞬間籠罩着她,“那一刻我真的覺得我回不到家。”情緒缺堤,她先致電媽媽求助,再打給身邊的朋友哭訴。

因病情急轉直下,鄺家怡前往眼科醫院求診,並進行基因圖譜分析,懸而未決的問題,終於得到一錘定音的答案——她確診視網膜色素病變。

確診後,鄺家怡開始頻密地進出醫院。與此同時,由於壓力大,她亦患上甲狀腺亢奮。也許是人急智生,在如此忙亂的情況下,她突然生出一個念頭:我是不是應該去善用社會資源呢?現在回想,她也笑言:“我不知道哪來的腦細胞和腦容量。”

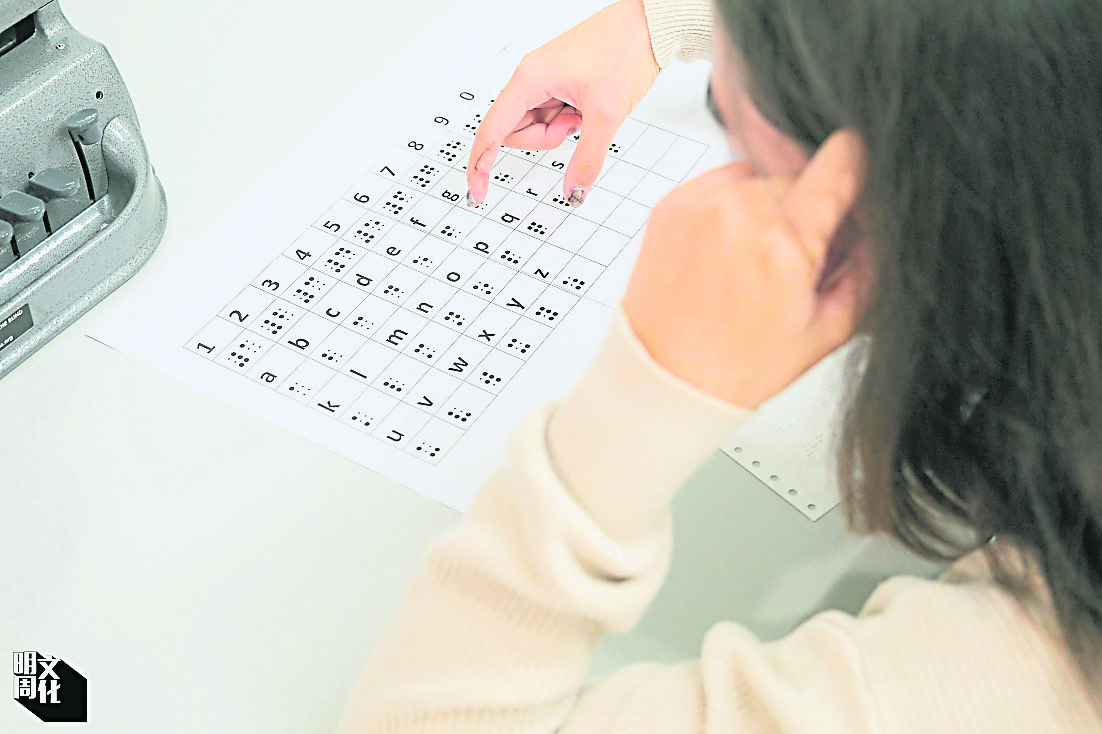

不論是私家或公立醫院的眼科醫生,都未曾主動向她分享過社會有什麼支援和服務提供予新視障人士。憑着一股好奇心和不解決問題誓不甘休的精神,她決定自尋答案。她主動向醫務社工查詢,怎樣申請傷殘津貼,又致電香港盲人輔導會詢問有何支援能給予新視障人士。輪候一年,她在上個月終於展開了視障人士復康訓練,開始進行定向行走、點字、烹飪等課程。

目前,她一星期有兩天會到盲人輔導會的復康中心上課,對此,她顯得相當雀躍。一下子學習大量新知識,鄺家怡樂在其中。雖然定向行走課會消耗大量體力,點字沒有規律可言,只能靠死記硬背的方式去記每個字母和數字的凸點排列,鄺家怡依然有信心應付。“因為我抱着玩的心去上課,就是每一堂課都好像小學生上學,想着上學玩,明明是上課,然後回到家又覺得好像學到了新技能。”

幽默是帖良藥 新角度解讀疾病

確診後,鄺家怡反倒有坦然面對眼疾的勇氣,“其實是鬆了口氣,終於有那個詞彙去表達自己。”現在的鄺家怡不僅樂意談及自己的病,還絲毫不介意以此來開玩笑。“其實過去這一年我最大的變化就是,我開始懂得用一種較詼諧、幽默方式去談自己的眼疾,我開始自嘲自己看不見。”和朋友相處期間,這些對話愈見頻繁。

日漸喪失視力,暫無藥物可治,幽默感便成為她的一帖良藥,讓她不再視自己為“弱者或被照顧者”。“當我們慢慢試着將幽默感和殘疾和視障拉上關係後,原來都令我們面對殘疾這件事有了很多新的角度,是否真的要這麼嚴肅或者好像很凝重去討論?”在她心目中,答案是否定的,“原來用搞笑的方法去講殘疾,令我也覺得很強大”,“當我們可以笑着去講這件事的時候,不會令大家不敢討論,反而會繼續去講。”

好心或反壞事 解路人帶路迷思

鄺家怡也留意到“健視人士和視障人士都好像有一種莫名的隔膜”。鄺家怡說,在街上不時有路人想為視障人士帶路,但反而令她更加緊張。“很多有心的朋友都不太懂得如何為視障人士帶路,很多時候他們的最直接反應就是會扶着我的手走路,其實最好是他們直接讓我捉住他們的手肘,然後他們走前半步帶我走。當他們扶着我的時候,就好像把我推前一點,令我不知道自己走在哪裏。”

有見及此,她計劃舉辦“基礎帶路法實戰班”,教授健視人士帶路的基本技巧。她強調:“帶路這件事不是很多人想的那麼艱深,不是一樣要學很久的東西,而是一些很細微的動作,已經可以令交流很有效。”

擬赴海外進修 以文字改變社會

鄺家怡走過低潮,坦然面對眼疾,並找到方式梳理情緒,她想說的還有很多。未來,她想交由手中的筆為她發聲,計劃獨自到海外進修創意寫作(Creative Writing)。對於將要獨自在彼邦生活,她也掙扎了一段時間,最終決定一試。

若要預計將來,目前正在領取每月不到二千港元傷殘津貼的她坦言,未來有可能面對經濟壓力。當一部可攜式點字顯示器索價四萬港元,她也不由得問:“二千元可以做些什麼?”她目前尚有剩餘視力,若僅餘的視力亦失去,如何是好?“如果有一天真的,真的完全失明,我想我的心態就是,船到橋頭自然直,到時再打算吧。”

現在的鄺家怡,早已放下執着,更有耐心去和其他人相處。所以,若然黑暗終將來臨,“一定會有更可愛的事發生。”鄺家怡如是說。