特約報導+攝影\高寶麗

咖啡對某些人而言,就如同救生圈一般,若不能以咖啡來開啟新的一天,就猶如汽車油缸汽油用盡,發動不起來,但一杯香濃咖啡下喉,瞬間變成充電後的馬達,噠噠噠噠噠噠,立馬精神百倍衝勁十足。

曾經,雪蘭莪州巴生是盛產咖啡的殿堂。在英殖民時代,咖啡在巴生一帶及周遭地區大量種植,為了防治蟲害還引入了烏鴉,這也是後來巴生變成烏鴉城的主因。

從最早期的英式優雅咖啡,到海南人的平民㗝呸;從市面普遍的咖啡店咖啡奶茶冷飲白開水,到近幾年如雨後春筍般設立的精品咖啡館,接近一個世紀的巴生咖啡文化源遠流長,無論是甜鹹酸苦,香醇苦甘,足以讓人回味無窮。

巴生咖啡文化是一幅縱橫交織了英殖民時期,烏鴉、咖啡豆、麻袋,海南咖啡杯、Kopitiam等面貌的絢麗畫卷,也是一趟充滿歷史和文化深度的旅程。

巴生咖啡文化起源於英國殖民時代,根據巴生濱海咖啡酒餐商公會《80週年紀念特刊》資料顯示,瀕臨馬六甲海峽的巴生是華裔先輩最早聚居拓荒的地區之一,開埠初期被稱為“巴雙”。

“巴生早年盛產錫米,同時也是雪州主要的椰子、樹膠及咖啡種植區。1870年代英殖民政府將巴生設為雪州的行政中心。據1928年出版的《南洋四州府華僑交通錄》記載,當時巴生是一座市景繁榮,華人商號、咖啡茶室林立的城鎮。”

無疑的,上述資料完整描繪了巴生咖啡的源起。文獻顯示,早於1875年,馬來亞就開始種植非洲品種賴比利卡(Liberica)咖啡,大規模種植主要集中在雪蘭莪、霹靂及森美蘭三州。由於熱帶陽光、雨量充足,加上排水良好,咖啡是許多小園主喜歡的農作物之一。

曾歷巔峰時期

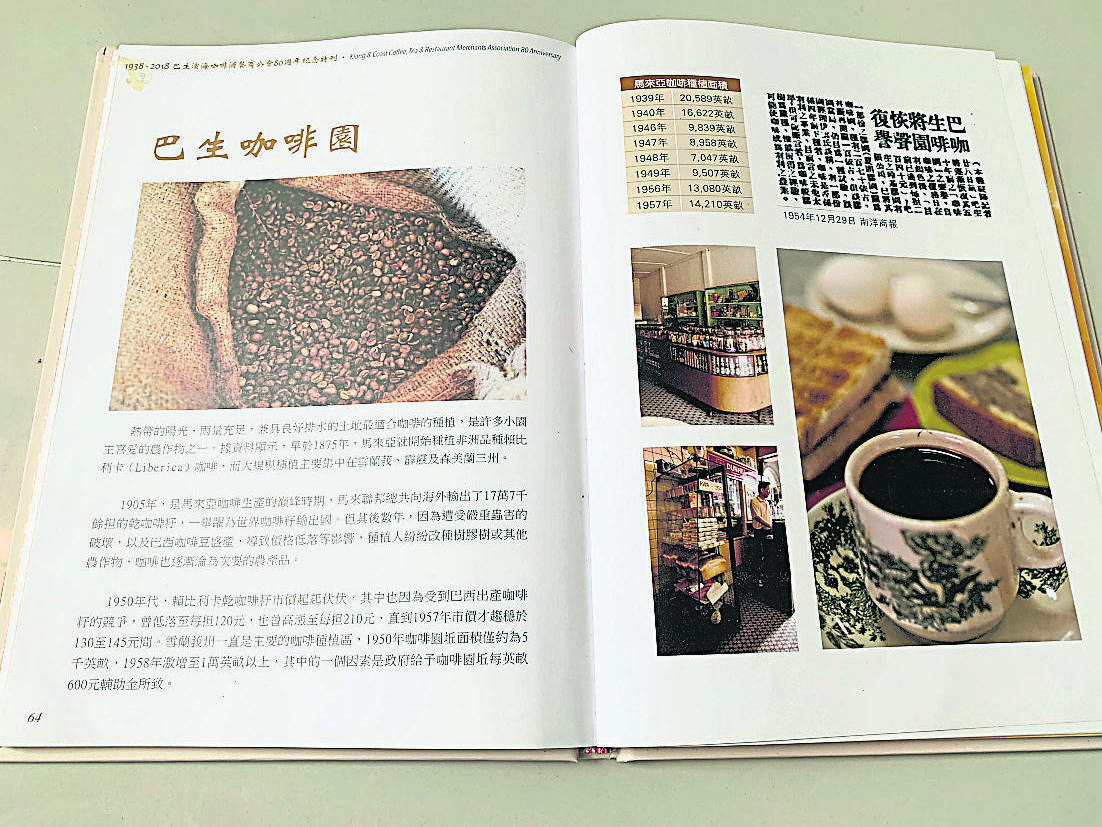

“1905年是馬來亞咖啡生產的巔峰時期,馬來聯邦總共向海外輸出了逾17萬7000擔(約1000萬公斤)的乾咖啡籽,一舉躍為世界咖啡籽輸出國。但其後數年,因為遭受嚴重蟲害,以及巴西咖啡豆盛產,導致價格低落等影響,種植人紛紛改種橡膠樹或其他農作物,咖啡也逐漸淪為次要的農產品。

“雪蘭莪州一直是主要的咖啡種植區,1950年咖啡園丘面積僅約為5000英畝,1958年激增至一萬英畝以上,其中一個因素是政府給予咖啡園丘每英畝600元輔助金所致。”

由此可見,巴生咖啡文化在上一個世紀就已經釀就。

品嚐一杯香濃咖啡不僅是味蕾的享受,如果能夠深入瞭解咖啡文化,那手中的一杯咖啡,就不單單只是咖啡那麼簡單,它,已經是肩負着歷史和文化的傳遞者。

慘變烏鴉城民怨四起

本地咖啡由英殖民時期開始,英國人鼓勵農民大規模種植咖啡之後,卻也帶來另外一個問題──蟲害。為了對治此問題,英國人從斯里蘭卡引進大量烏鴉,讓牠成為咖啡樹守護者;然而,由於無法控制烏鴉繁衍的問題,以致如今巴生到處都是烏鴉的蹤跡,成為名副其實的烏鴉城。

烏鴉衍生的問題除了衛生問題、垃圾問題,更甚的是入夜時分,大群大群烏鴉歸巢,或在空中盤旋,或在成列的道路大樹上“東家長西家短”吱吱喳喳,停泊在樹底下的轎車無辜中招,成為現成烏鴉排泄物盛裝器。

雖然巴生市議會會不定期射殺烏鴉,但也只減少一點點,根本起不了作用,導致民怨四起。

土產咖啡杯樸素典雅

巴生咖啡文化的另一個特色是Kopitiam用的咖啡杯,以白色陶瓷為材料,杯體勾畫出漂亮花紋圖案,是品嚐咖啡的視覺享受。咖啡杯以英國人的傳統優雅咖啡杯造型作參考,結合本地簡單樸素的陶器杯為設計概念,圓形有握柄,有厚身也有薄體。

它既保留了英人的典雅也融入本地色彩,為咖啡愛好者提供視覺享受,當握着手中傳遞溫度的咖啡杯,你是否對其承載着歷史和厚重內涵而感到讚歎?

Kopitiam帶動咖啡文化

提起咖啡,總是聯想到經營咖啡店的海南人,到底咖啡和海南人,是如何攀上關係的?

根據巴生精品咖啡館C U Latte創辦人張子傑的看法,在19世紀晚期,飄洋過海而來的海南人是最後一批移民到東南亞的中華民族之一。當他們抵達時,福建、廣東、客家和潮州等籍貫群體已經在馬來亞佔據了更有利可圖的行業,例如貿易、礦業和農業。

“海南人被迫尋找其他出路,於是大多數投身於酒店業,許多人在酒店、餐廳和麵包店找到工作。”

他分析,“在1945年二戰結束之後,全球面臨經濟大蕭條,房地產價格大跌,許多當廚師的海南人趁機購置了產業,在全國開設小餐館和咖啡店。這,也是Kopitiam的由來。”源於福建話的咖啡店,取其諧音直接被譯成馬來文Kopitiam,如今成為各大族群的通用名稱。

當然,這也顯示出吃苦耐勞的特質一直都存在華人的血脈裡,否則又怎麼能夠在忙着餬口之餘,還有本事購置屋業?當然這又是另外一個課題。

“為英國人家庭或者在酒店烹調食物的海南人,學會了高級英式餐飲文化,然而,當開咖啡店做生意時,面對的卻是普通低收入工人,聰明的他們念頭一轉,把高檔食物降低層次,提供各種Fusion美食,例如Chicken Chop變成海南雞扒、牛油塗麵包換成咖椰麵包、半生熟雞蛋也是一樣,只不過盛裝的器皿從高雅變成平民式,英國人普遍喝茶,Kopitiam衍生出海南咖啡。”

調和炒製本土+印尼豆子

坐落在巴生甘榜爪哇,於1960年創立的巴生全和㗝呸粉廠,也是在五十年代巴生咖啡全盛時期衍生的行業,當年除了採用本地賴比利卡咖啡豆,該工廠也大量進口來自印尼的咖啡豆,以應付市場龐大的需求。

全和第三代接班人陳輪全回憶道,他五六歲時爺爺就創辦了“全和”,後來由父親陳啟成接手,而他是在18歲進入全和工作,從跑遍全馬做銷售開始,後來才回到工廠內部。每一天他都在煙氣瀰漫的工廠裡,用心用力地炒咖啡,如今則由他的孩子幫忙。

“在我十多歲時,工廠炒的咖啡有60%是本地產,40%進口自印尼。當時本地種植咖啡樹的地方主要是在萬津(Banting)、加埔(Kapar)、峇東(Batang)一帶。”

在咖啡業全盛時期,巴生有四間大型的咖啡工廠,“除了全和,還有和順、華益、合利、Tan Seng Wan……我也不太記得,名字也不知道怎麼樣寫,只是知道發音而已。”65歲,在咖啡工廠工作了半個世紀的陳輪全娓娓道來。

他說自己對咖啡口味偏向巴生豆,因為比較香,印尼的豆味道帶泥土味。“但奇怪的是,我們的顧客以南馬人為主,北馬人似乎不太喜歡巴生咖啡豆。”

麻袋呵護豆子不受潮

因應咖啡業而誕生的另外一個特別物件是淺褐色的麻袋,以麻繩編織而成的麻袋,當年是裝咖啡豆的不二選擇。

在1945年創辦的“合記”以經營麻袋起家,坐落在南區彭亨井舊店的“合記”,是由現任負責人楊金章的父親楊清水所創辦。

“當年麻袋主要是裝咖啡豆和可可豆,其特色是透氣性佳,咖啡豆、可可豆或者是其他穀類、豆類都不能夠悶着,一悶一受潮就容易損壞。”

即使到了今天,麻袋還是裝咖啡豆和可可豆的主要袋子,咖啡豆是咖啡的靈魂,應該被小心呵護,唯有這樣,我們才能享受到香醇豐厚的咖啡。