【中風專題】突然劇烈頭痛頭暈提防小中風變真中風

文:橋西《明報》

(香港訊)中風是嚴重腦科疾病,不但是死亡大殺手,也是導致成人永久傷殘的最常見原因。

每4個成年人之中,就有一位患上中風。

腦神經科專科醫生提醒,小中風是一個重要的危險信號,事關在高危的“小中風”病人群組中,會有高達兩成在3個月內發生“真中風”!

若突然出現劇烈的頭痛,痛楚有如五雷轟頂般,或頭暈至感覺天旋地轉,或可能是中風引起的徵狀,應馬上求醫。

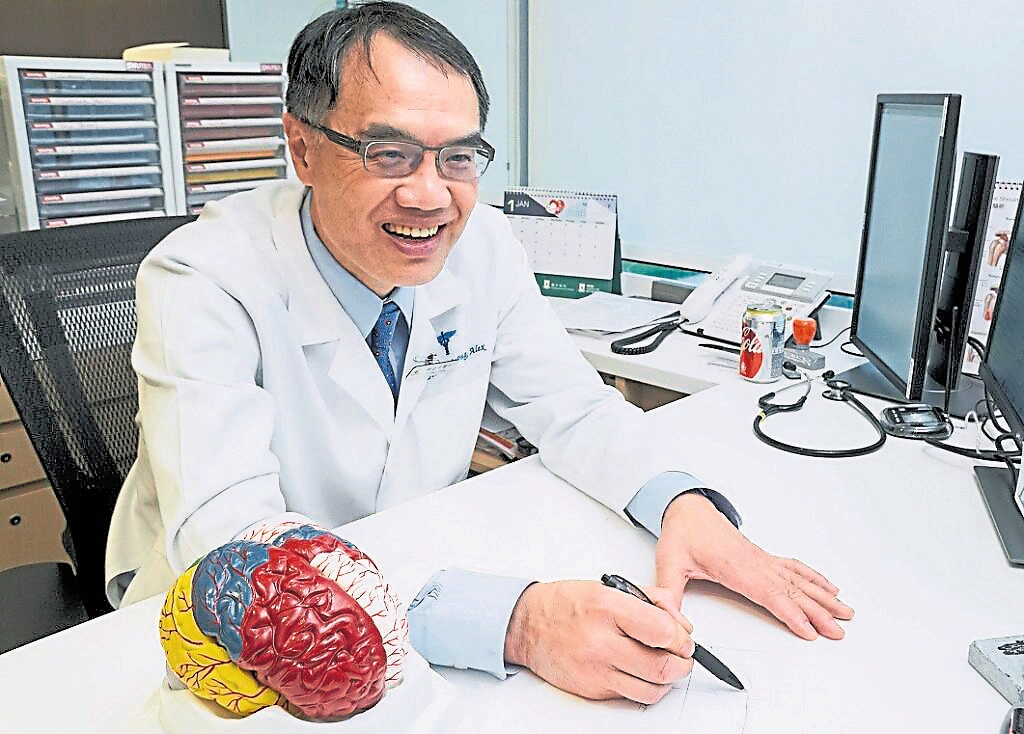

養和醫院腦神經科專科吳炳榮醫生指出,約8成中風成因是血管栓塞,當一條主幹腦血管出現栓塞,每分鐘便會有約200萬腦細胞壞死,因此“時間是治療急性中風的關鍵”(Time is Brain)。

談笑用兵認識中風徵狀

醫學界多年來亦一直推廣“談笑用兵”口訣,教育公眾認識中風的徵狀。

“談”:說話困難或無法表達自己

“笑”:當笑起來時,兩邊面部表情不對稱或嘴歪

“用”:單邊手腳無法用力或麻痺

“兵”:當發現以上問題很可能是中風的先兆,立即請救兵協助,盡快入院求醫

吳炳榮提醒,當病人出現“談”、“笑”、“用”的徵狀後,應第一時間前往醫院接受評估和治療,把握中風治療的“黃金3小時”,因為溶栓劑的治療效果是愈早愈好。雖然對於部分大血管栓塞中風的病人而言,其治療窗的期限可以較長;但要獲得最好的療效,病人仍應在病發後馬上趕往醫院接受血栓溶解治療,以溶解堵塞血管的血栓,讓腦組織盡快恢復供血。

約2成初期輕症中風病人的情況,會在72小時內轉差,所以即使中風徵狀輕微,也絕不可掉以輕心。

吳炳榮醫生

2成患者3月內“真中風”

部分中風患者在中風前其實曾有過“小中風”,即是暫時性腦缺血,由於小中風病徵會於1小時內完全消失,患者到達醫院門診時大多已無徵狀,臨床檢查也找不出任何異樣,因此很容易被忽略。

然而,小中風是一個重要的危險信號,因為在高危的“小中風”病人群組中,會有高達兩成在3個月內發生“真中風”。近年臨床研究顯示,若小中風或輕微中風患者在病發初期接受雙血小板抑制劑治療,可有效減低中風復發的風險,增加完全康復的機會。

頭痛突發且劇烈要注意

頭痛是中風病人的常見徵狀,吳醫生表示,如頭痛是突發且劇烈,有如五雷轟頂般(Thunderclap Headache),便應馬上接受腦部掃描,以確定是否出現蛛網膜下腔出血。若屬其他腦科疾病,例如可逆性腦血管收縮性候群(Reversible Vasoconstriction Syndrome),則需再作深入檢查方能確診。

另一方面,很多有頭暈的病人都擔心自己中風,但頭暈的病因繁多,絕不能一概而論。吳醫生解釋,中風引起的頭暈大多會令病人感覺天旋地轉(Vertigo),同時持續的時間較長,很多時會令患者有強烈噁心、嘔吐和步履不穩等情況。頭暈較多由後腦中風引起,經詳細臨床檢查,有機會找到伴隨的視野缺損,或腦幹及小腦功能失調的徵狀,以達致正確診斷。

中風疑似症徵狀似中風

其他中風常見徵狀包括失語(Dysphasia)、失用症(Apraxia)、嗜睡或精神混亂等,則取決於腦部受影響的位置及範圍。

他指出,臨床上也會遇過一些中風疑似症(Stroke Mimics)的病人,他們出現類似中風的徵狀,卻不是真的腦中風,因此醫生需要先排除低血糖症,尤其是糖尿或酗酒病人,方可作出正確診斷。一些比較複雜的病症,如局部性腦癇發作後的偏癱,偏頭痛發作時的運動性先兆(Motor Aura)等,即使是經驗豐富的腦神經科專科醫生,有時亦未必能夠即時作出正確診斷。

要得到正確診斷,醫生不但需要考慮患者的病史,同時亦要了解他們是否有中風高危因素,即三高、吸煙、心房纖顫等,再加上驗血報告和腦部掃描,權衡各項治療方案的利弊,盡快為病人提供最適當的治理。

結合AI提升復康的機會

養和早於2016年推出中風急救治療計劃,於院內提供24小時血栓溶解治療(IV Thrombolysis)服務,提高缺血性中風病人的痊癒機會。

近年更結合AI人工智能分析急性中風病人的腦血管磁力共振或電腦掃描灌注造影,快速地計算病人剩餘可挽救腦組織的數量和比例,協助醫生判斷病人是否適合接受動脈血栓移除術(Endovascular Thrombectomy),以微創手術方式利用導管取走堵塞腦部血管的血塊,進一步提升康復的機會,讓中風治療不再局限於病發黃金3小時內。

後遺症及併發症多

跨專科團隊助復康

急性中風可導致不同程度的神經功能損害,讓患者出現半身癱瘓、喪失感覺、失語症、認知功能受損等併發症及後遺症,嚴重程度視乎病變的範圍和位置。

中風後復康治療的目標是盡可能改善患者的生活質素,縱然治療未必能完全逆轉中風的影響,但會從活動能力、吞嚥、溝通、膀胱控制等方面着手,希望能令患者恢復基本的自理能力,重拾自主生活。

中風患者9個常見後遺症及併發症

◆神智不清

◆吞嚥困難

◆營養不良

◆壓瘡

◆肌肉痙攣

◆深層靜脈血栓塞

◆肩關節半脫位和上肢疼痛

◆語言及溝通障礙

◆抑鬱

周志平醫生

復康黃金期長達1年

養和醫院復康科專科周志平醫生指出,中風復康治療的黃金期須按病情而定,最長可達一年。

由於中風對患者身體影響甚廣,很多時都要在跨專科復康團隊的協助下,進行長時間密集訓練,以提升復康效果。

跨專科復康團隊包括:復康科專科醫生、復康科專科護士及社康護士、物理治療師、職業治療師、言語治療師、義肢矯形師。

復康科專科醫生

復康科專科醫生會先為患者作初步評估,確定身體各部位是否喪失機能及嚴重程度,如四肢活動能力、吞嚥、溝通、自理能力、排便及膀胱控制等。醫生亦會先了解患者的神經狀態是否穩定,以及是否有足夠認知功能重新學習,繼而制定可實現的治療目標。

復康科專科護士及社康護士

復康科專科護士會指導患者有關沐浴、如廁等日常生活技能,並安排患者定時服藥及護理皮膚。如有需要,醫生會安排社康護士上門為患者提供綜合及持續性家居護理、治療和指導,讓患者可以在熟悉的環境安心休養。

物理治療師

物理治療師會根據患者肢體及手腳功能受損情況,訂立分階段治療方案,當中包括密集地訓練手腳及核心肌肉以改善肌肉協調、功能電刺激(即利用電流刺激乏力的四肢,讓神經系統重新學習,提高活動能力)、束手誘導(訓練患者多使用“中風手”)、普拉提、平衡訓練等加強患者的肌肉協調和平衡力。

如患者需依賴其他人攙扶才能步行,可利用懸吊系統進行“機械人步態訓練”,它可承托患者的體重和模仿步行動作,並在附有遊戲軟件的跑步機上作重複步行訓練,有助改善步態及耐力。

職業治療師

職業治療師會利用不同方法和輔助工具,協助中風患者重返家庭、工作及社會,恢復獨立及有意義的生活:

上肢功能評估及訓練,包括溫度感知測試、觸覺感知測試、手部功能測試和訓練,以及評估及建議改裝進食工具。認知功能評估及訓練,有助改善患者專注力、記憶力及計算能力等。

日常生活自我護理評估及訓練

就輪椅的選擇提供評估和意見,讓患肢得到適當支持,以及減少痛症、脫骹及壓瘡的機會。

輔助設備評估和訓練,既能提升患者的生活質素及安全,亦可減低照顧者的負擔。

言語治療師

言語治療師會評估中風患者的溝通功能及提供改善建議,亦會進行臨床吞嚥檢查,觀察患者進食時的徵狀,如有否咳嗽、聲線混濁、吞嚥費力等,或利用吞鋇X光造影檢查(VFSS)及內視鏡吞嚥檢查(FEES)判斷患者吞嚥能力,再利用以下方法改善患者溝通及吞嚥問題。

口部與喉部肌肉強度與協調訓練

語言(說話、理解、閱讀、書寫)及發音訓練、聲線訓練。

餐飲質類(Meal Texture)及稠度處理

建議餵食姿勢及技巧、刺激訓練,包括電刺激、反射刺激等。

義肢矯形師

義肢矯形師會為患者度身訂造肢具,以固定、支撐及保護患肢,繼而改善患肢的機能,例如適當地承托軟癱患肢,可防止其攣縮及出現壓瘡;又或使用功能性腳托,可有效改善步姿。

助神經功能逐步回復

醫學上有所謂“神經可塑性”,是指尚未受損的神經網絡或可代替已受損神經組織的原有功能。

臨床實驗顯示,積極和密集的物理治療,有利腦部功能重組,促進神經功能恢復。

周醫生解釋,要改善中風後的神經功能,首階段主要將目標放在改善腦部缺血、出血或腦水腫等情況,令未完全受損的神經功能逐漸恢復正常,後期則會專注於腦內神經網絡的功能重組,整個過程或維持數月至一年。

讓患者重拾自主生活

中風後復康治療的目標是盡可能改善患者的生活質素,希望讓患者恢復基本的自理能力,重拾自主生活。

照顧者要謹記“欲速則不達”復康治療的最大目標,是協助患者盡可能恢復中風前的自理能力和狀態,例如重新站立及走路。

他強調,復康治療是長期作戰,着重循序漸進、逐步達成一個又一個短期目標,因此,家人和患者不宜期望短時間內會有重大轉變,以免徒增壓力。

無論是患者還是照顧者,都應調整心態、管理情緒和注意建康,切勿操之過急。

平衡腦部活躍促進功能恢復

跨顱直流電激 治認知障礙

神經系統疾病如中風及腦創傷,導致腦細胞受損以至壞死;令腦功能受損,影響患者活動能力、認知功能,以至日常生活自我照顧的能力。

傳統復康方法主要是透過運動訓練,提升患者活動能力及功能。近年腦神經科學家研究,在運動訓練的同時,直接刺激大腦神經細胞,活化受影響的腦細胞,促進大腦的可塑度;對於訓練效果及復康進度相得益彰。

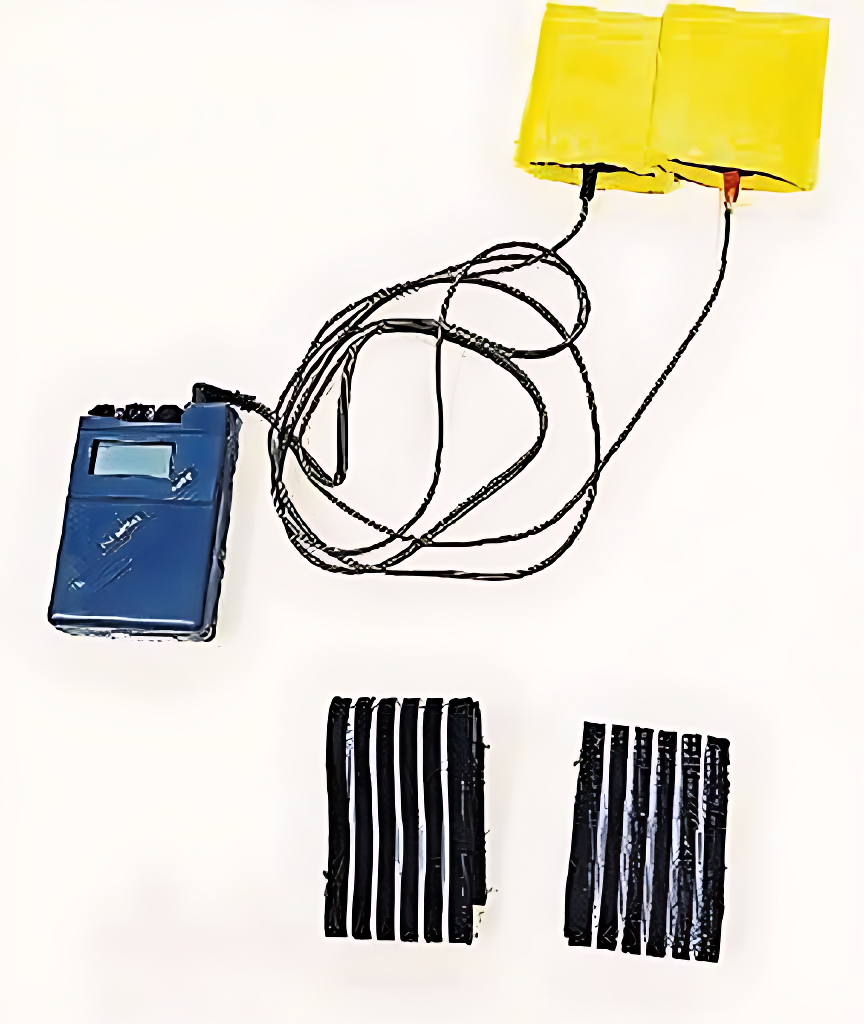

隨着腦神經科學的進步,近年腦神經科學家發展了不同方法,直接刺激大腦神經細胞。其中在物理治療較常見及方便使用的,就是跨顱直流電刺激(Transcranial Direct Current Stimulation ,tDCS)。

助改善中風後活動功能

什麼是跨顱直流電刺激?這是一種非侵入性的大腦刺激及腦神經復康方法,主要是以一個能產生微弱直流電的儀器,兩個電極放在患者頭皮上特定大腦區域,將微小的直流電經過頭皮及頭骨(故稱“跨顱”),直接刺激在電極下及附近的大腦皮層細胞,以改變大腦神經細胞的興奮性,從而活化腦細胞,增進神經細胞的可塑度,提升訓練及康復效果。

跨顱直流電刺激的研究及應用範圍相當廣泛,主要是神經系統疾病,例如改善中風後活動功能、語言及吞嚥的復健,還有腦創傷、柏金遜症、慢性痛、纖維肌痛症候群。

配合運動效果事半功倍

近年亦有研究應用於抑鬱症、認知障礙症,以及其他與大腦活動相關的神經認知功能;如記憶、語言及注意力等。很多研究證據指出,tDCS對於中風後促進患肢動作恢復及學習有明顯幫助。

跨顱直流電刺激的治療原理為何?中風或腦受創後,腦細胞功能受影響,例如中風後受損一邊(患側)的腦細胞會較不活躍或較難興奮;相反另外一側(健側)的腦細胞會變得過度興奮及活躍,造成失衡,結果抑制受損一側的大腦的可塑度及復元能力,影響功能的康復。將電極片置於患者頭顱特定位置上,以微小但持續的直流電經電極片刺激附近大腦皮層,以調節腦細胞的功能。

研究指出,正極電流可以促進大腦的興奮性,負極電流相反會抑制大腦的興奮性。

因此在腦部適當位置,以適量直流電刺激,有助平衡腦部的活躍度及功能,促進功能恢復。其治療功效在刺激過後可維持一段時間,維持多久視乎不同治療方案、電激部位及大腦受損程度,由數小時至數日不等;重複刺激(例如1個療程約10次治療,每日1次到每週2、3次不等,視乎患者個別情況及需要)能產生持續影響。

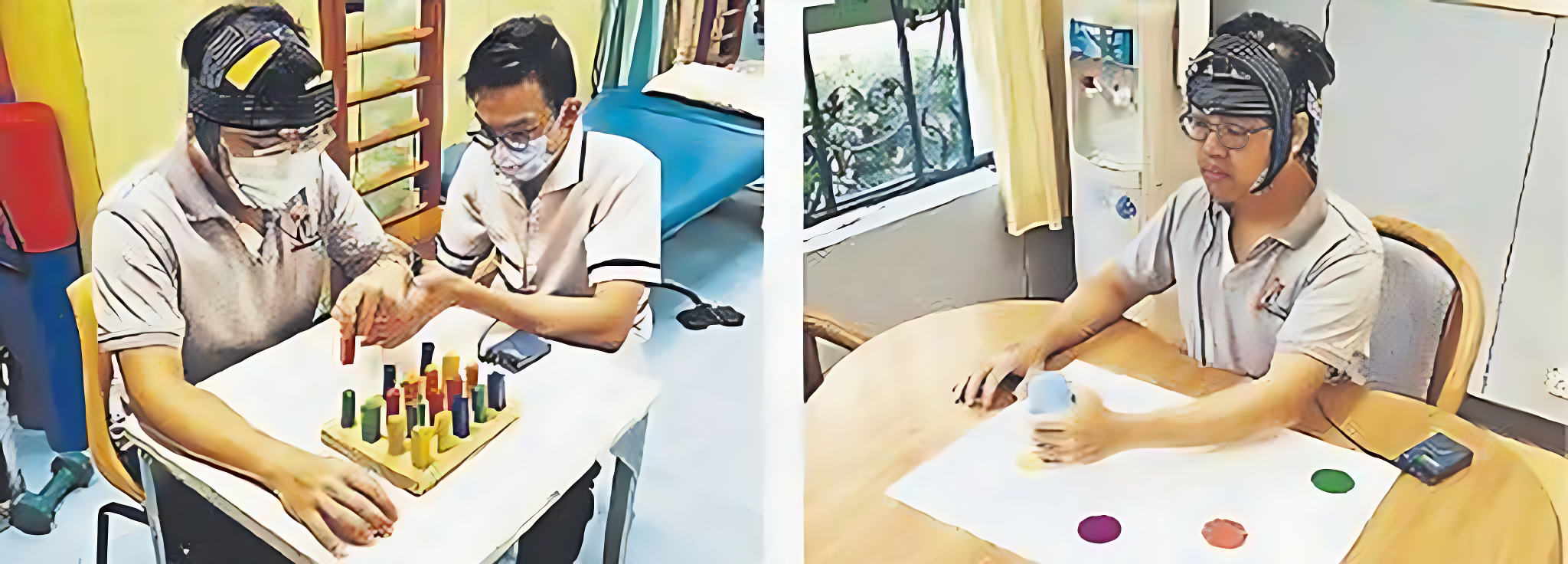

如果在這段黃金可塑期配合其他復康治療例如運動,效果會事半功倍。2018年德國及美國聯合研究指出,跨顱直流電對中風人士重新學習患肢動作的療效,比對照組患者(接受傳統治療)增加超過50%。

非侵入性安全副作用小

在療程前,物理治療師會先為患者詳細檢查,再評估風險,然後決定所需要刺激的大腦區域及刺激模式(興奮或抑制性)。例如作為中風後的復康治療方案,一般來說,物理治療師會在訓練病人動作(例如是上肢)前或在訓練動作的同時,在腦部特定的區域(例如額葉(frontal lobe)及背外側前額葉(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC),是負責執行功能、工作記憶、計劃等高層次思考能力的區域)給予患者大約30分鐘的興奮或抑制性的跨顱直流電刺激,以促進患者在重新學習及控制動作的效能及成效。

跨顱直流電刺激很安全,副作用小及輕微。患者接受刺激時一般沒有很大的感覺,間中有患者的頭皮有少許刺痛或瘙癢感,頭皮皮膚可能會有輕微發紅,但會很快消退。

總括而言,隨神經科學的突破,再結合復康科技,物理治療師能以非侵入性的大腦刺激例如跨顱直流電刺激,促進腦神經細胞的可塑度,再配以其他的復康方法,以增加復康成效。

文◇簡建顥(物理治療師)