不管是那对打算吻到天都荒了地也老了的爱鸟,还是坦荡荡地向全世界展示上帝之鬼斧神工的大卫,他们带给我的震撼和影响都远远不如中学时期,通往美术室的楼梯转角那件男体石雕。

我对雕塑这种艺术形式的认知与鉴赏跟我脸皮一样肤浅。罗丹美术馆内留连半个春日早晨,偌大玻璃窗外时雨时晴,绕着那对仿佛全世界只剩下他们两人在接吻的恋人走了一圈,一百三十八年就过去了。更早以前也曾在翡冷翠美术学院仰慕米开朗基罗的裸体,但视线一直停留在大卫的小弟弟,贪婪地用眼睛抚摸了又抚摸。

然而,不管是那对打算吻到天都荒了地也老了的爱鸟,还是坦荡荡地向全世界展示上帝之鬼斧神工的大卫,他们带给我的震撼和影响都远远不如中学时期,通往美术室的楼梯转角那件男体石雕。也不知道是哪一个雕塑家的作品复制,每次拾级而上经过都禁不住惊心动魄,忍不住多偷看几眼这具男身比生命还大的部位,并在想像中把他饱满的精力吞进嘴里,耻毛都还没有长齐的我体验到了一种奇异的生命的欢愉。

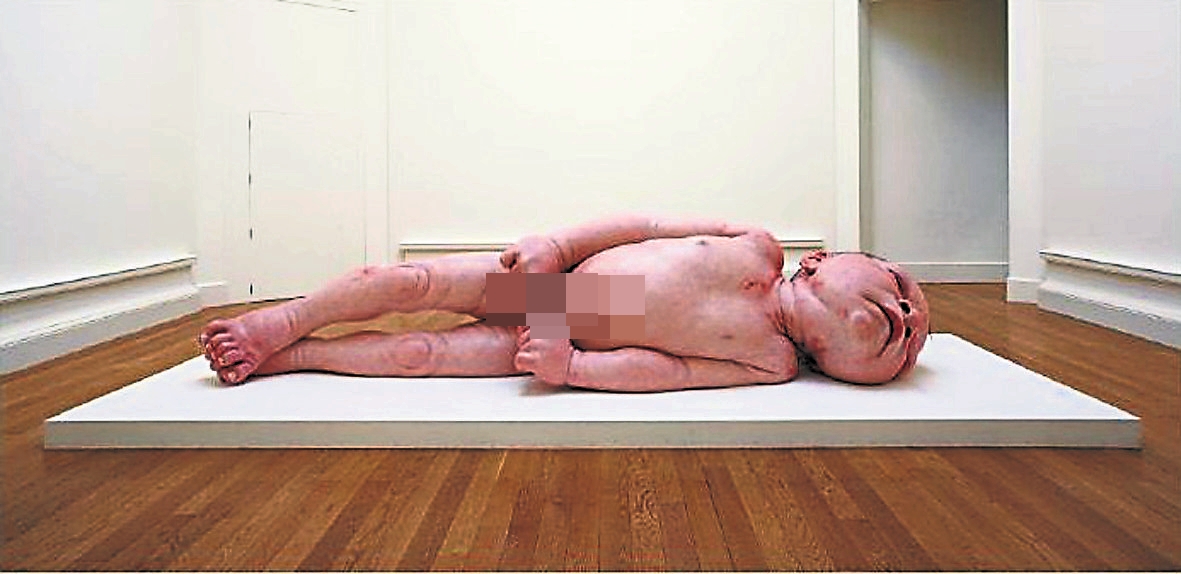

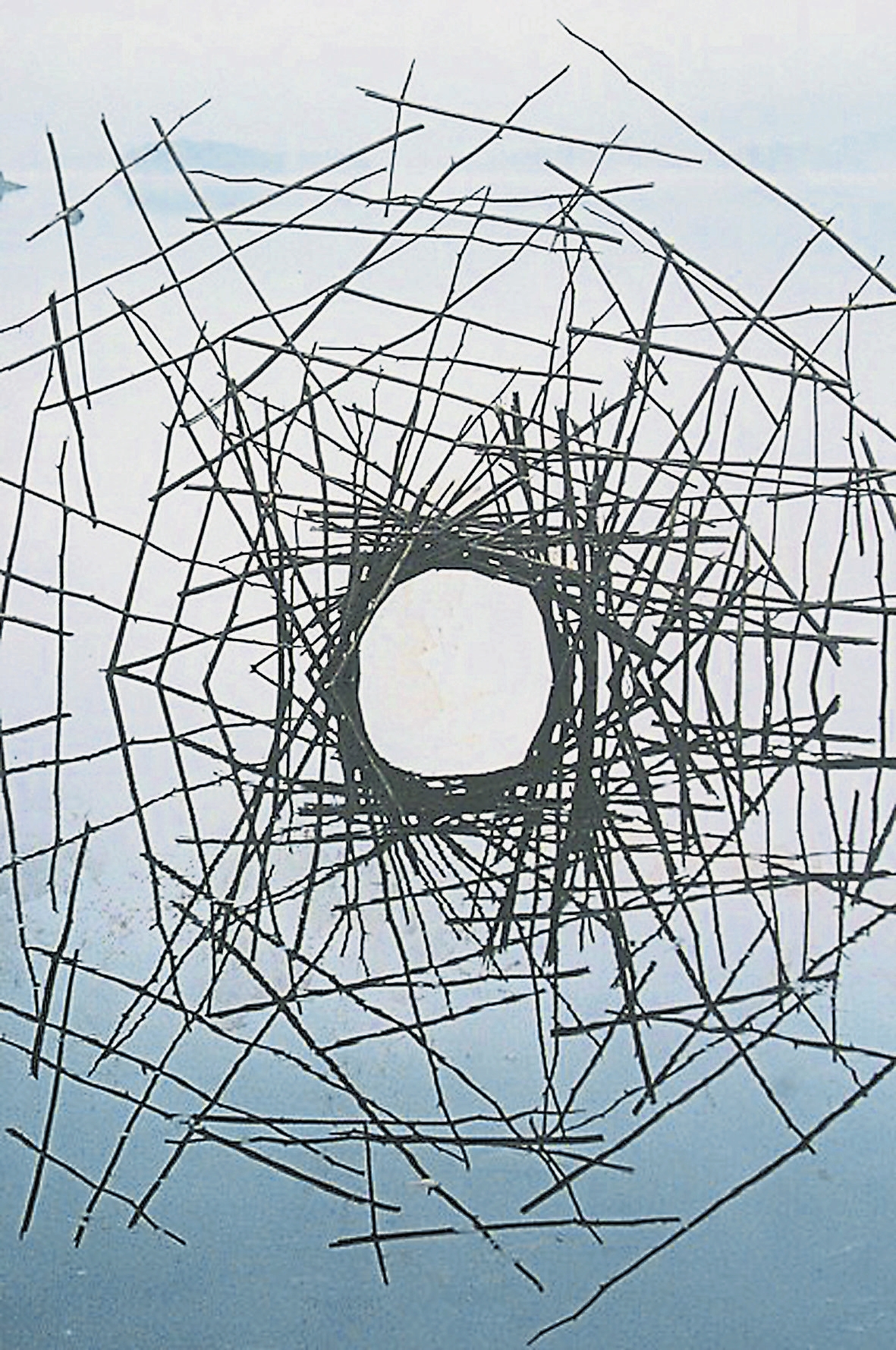

不过,如果有人问我真正喜爱哪一位有名氏的雕塑,固执的心在脑的资料馆翻了又翻记忆的文件夹,只有贾克梅蒂那个仿佛从奥斯威辛集中营重返人间瘦骨嶙峋的幸存者,还有Ron Mueck几可乱真令人错觉自己闯进了大人国的人像雕塑突围而出。当然我更喜爱Andy Goldsworthy取材于自然又还原为自然的创作,但这样的创作我不知道应该归类“雕塑”抑或“行为艺术”,然而他的创作让我深深着迷并且感动的地方恰恰就在于它们无以归类,甚至不必永久保存。

还有一件雕塑(专有名词叫软雕塑)抑或装置艺术,直到今天仍然存档在我容量很小的记忆里,是二十四年前在亚维农Palais des Papes庭园里看到的,没有记住雕塑家的名字,收藏多年的亚维农艺术节特刊又不知道丢到哪里去了,但还记得那是一个女人身上挂满各色破烂,像是人类文明所制造的种种垃圾,以至她整个看起来又臃肿又笨重又疲惫又悲伤,仿佛她就是被我们拖累的大自然妈妈。

许多许多年后,第一次读孙维民的诗〈另一位女士〉,那个拖曳一身人类过剩文明的大自然妈妈依旧历历在目:“她更有可能接管这一颗星球/(有人说是蟑螂或细菌)/经过大海、旷野、交叠的街巷/经过全然现代的会议和战争……//让我困惑的是她每夜的睡眠/完好如一从未杀人的孩童/那必定需要极大的无知/我想,抑或极大的凶狠”。

(文/ 圖:野東西)