在我們日常的飲食習慣中,湯是很多人愛喝的,

它也是最富營養、最易消化的食物之一。

慢火煲一鍋熱呼呼又美味的湯,又或是簡單的滾上一鍋湯,

補水的同時還能補充營養,也最讓人感到溫暖和踏實。

“今晚要留一碗湯給你嗎?”話筒的另一端,再次傳來熟悉的詢問。

湯,無疑是一部時光機器。

在秋日的香港,秋風不燥,行逛街上,撲鼻而來的糖炒栗子、熱巧克力、肉桂卷……聞起來溫暖卻撩人,擾動了思緒和欲望;但我們都深知道,唯有家裏待着的湯與飯,那氳氣裊裊的熟悉香氣,才是教人最感到溫暖和踏實。

寧可食無菜,不可飯無湯。湯既為廣東人其中一項飲食“文化”,即寓意着一種“約定俗成”,當中包括湯料組合的承襲,如西洋菜總搭鴨胗,青紅蘿蔔總搭玉米,蓮藕章魚總搭花生眉豆;以及內斂父母傳遞關愛的“暗語”。但亦因為湯的模樣百年不變,能隨時把我們的記憶拉回童年,那曾經與父母、親人圍桌吃飯的熱鬧氛圍。縱然見識隨年紀漸長,喝過中餐廳的花膠燉湯、拆魚羹、水魚湯……家裏的湯也許未能滿足舌頭,但它可愛在樸實如一,可在日常中追回停住的時光。

這期我們以四個溫馨的故事,勾勒出廣東湯的輪廓:柔與烈、鹹與甜、傳統與創新……湯的世界很大,不但盛載“不時不吃”的養生智慧,也容納了很多對母子、母女、夫妻的感情,超越單純的味覺享受。

雖然疫後生活物價上漲,為一家人熬一鍋湯,買一趟肉腱、蔬菜、南北杏等花費不少,但那回憶、那關愛、那叮嚀,卻是無價。

潮州“波波丸糖水”

清香薑薯是靈魂

“不瞞你說,喝過那麼多湯,我始終最愛媽媽在家做的‘波波丸甜湯’。”香港西營盤文青系食堂Good Good主理人陳嘉雯(Tammy)倚在她新開不久的雜貨店窗邊,率真又回味地拋出這句話。

“哦,不對,應該是‘潮州薑薯丸子甜湯’。”上一句話出口不到一秒,她又這麼含蓄、謹慎地修正。

是的,湯的世界很大,“鹹”滋味千迴百轉,但不要忘記,“甜”的也綿長牽魂……

無論如何,常把“客人就是家人”、“家的味道就是每天小批量現做”等話掛在嘴邊,陳嘉雯把店當“家”的想法相當鮮明,一如平日能在店子的氛圍、菜式找到的蛛絲馬跡,“客人空出時間來吃飯,最重要就是跟同桌親友好好聊聊、敘舊,盡興吃飯。”她一直想將自己的料理店經營得“比回到你家更舒服”,“不是要來看主廚。”所以,你只能偶爾在出菜時從廚房打開的門縫間,瞥見她的背影。

一如媽媽素芳在她童年的朦朧回憶裏留下的印象;而“波波丸甜湯”,就是陳嘉雯小時候嚷着吃的冬日甜湯。

番薯的甜美回憶

媽媽是潮州汕頭人,曾開豆腐花檔。陳嘉雯回憶兒時關於吃的記憶:無論是父母的朋友還是自己的同學,來到家中,總有鹹菜豬肚湯、梅菜乾濕魷魚肉餅、小吃炸番薯芋……“特別是炸番薯,記得小學六年級的生日派對,同學們吃過後,回家都要求母親試做,結果全都變焦了!”

生於潮州家庭的小孩,大概對番薯都有一種莫名的親切感,“像番薯餅、番薯粥、番薯烙,也有用番薯粉做的菜粿。”但在陳嘉雯心裡的排行榜,最愛必然是用番薯粉搓成的丸子甜湯,香甜彈牙,惟每年需耐心待及冬至、農曆新年才能吃到,“我認為薑薯在立冬後才算好吃;傳統過節,它都與湯圓合煮,寓意來年甜蜜美滿。”媽媽則在旁補充說,薑薯與山藥類近,同屬薯蕷科藤本植物,差別是前者有一股讓人愛恨分明的草青味,“爸爸和弟弟都不喜歡,但我們獨愛這個味!”說到這點,兩母女不禁相視大笑。

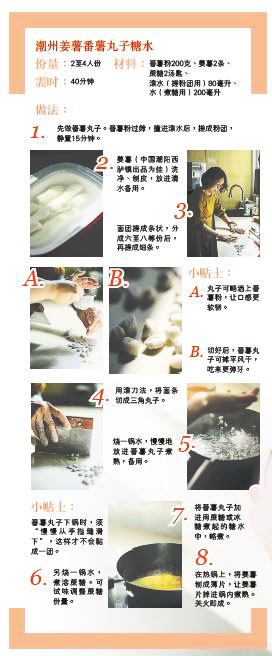

每個步驟都講究

雖然素芳不斷謙虛地說,這只不過是“家鄉甜湯”,“無師自通”,但從旁看着,她每個步驟都做得認真、講究,“番薯粉顏色愈白愈新鮮。”“丸子必須用‘滾刀法’切成三角狀。”“丸子宜一點一點慢慢地下鍋,從手指縫隙掉入滾水中。”“薑薯則需在糖水上刨薄片,微微捲曲才叫好。”煮畢,丸子軟韌、薑薯清爽,那意想不到的味覺衝突美學教人回味。

“不瞞你說,現在回家吃飯,我都待在廚房外等吃,感覺像回到童年。”這天媽媽在廚房煮,陳嘉雯自動換位充當小助手,神情多了幾分篤定。

“真的,她就只想吃我做的菜,當個‘小公主’!”媽媽素芳笑着寬懷回應。

只是工作勞累,回家日子漸疏;寒冬偶爾想念,陳嘉雯便跑到潮州雜貨店買材料,耳畔重播母親叮嚀,在另一個家做起“波波丸甜湯”,伴她閱讀、思考生活。“這年的大年初一,我就試着煮給同事們吃,大家都說好喜歡。”

暖意,一如媽媽的撫慰,在澄清甜湯裏,若隱若現……

節瓜淡菜仔元貝湯

快滾半小時也好味

“誰說一定要‘慢’火細燉?‘快’速煮好的‘滾湯’,或者‘湯水’,效果也能立竿見影!”屬“八十後”的黎淑慧(Natalie)如此詮釋“湯”。

黎淑慧性格爽直,快人快語。我們見面時,她就只單手提着一個小膠袋,說已準備好兩道湯水的材料。原以為她為人務實,總嫌煩、嫌話多;不聊則已,一聊開,發現她有滿腦子的熱情和想法,對湯水、對養生、對烹飪、對香港人,對足下這片土地。

生於飲食世家,黎淑慧從小在母親的自家湯水滋養下長大,“最愛番茄薯仔湯,小時候放學,試過一口氣把一鍋1.2公升的湯喝掉!”她笑着回憶說,那時她亦開始看到四季食材變化,就像夏天滾瓜湯、冬天煲西洋菜湯。她認為煮湯如砌積木,能衍生很多有趣可能性,“就像薯仔不夠甜美時,番薯就是很美味、很有營養的替代品。”“西洋菜不一定配陳胗;若換成土魷,味道更有新鮮感。”媽媽秀英經營海味店,各色各樣的乾貨,猶為她提供最強的實驗後盾。

很多人沒喝對湯水

“不少人煲湯,常見兩大問題:時間不足,以及不懂配搭。”黎淑慧不諱言,性格與體質容易互相影響,就像她是心急人,煮湯時均以“快”、以“功效”為先決考慮,平日也容易“上火”,“加上香港位處嶺南,嶺南近海,多有濕氣,久居易有濕熱體質。”她說,眼見身邊朋友多貪方便喝街邊涼茶“清熱”,“但沒喝對款式,適得其反。”

煮節瓜淡菜仔元貝湯,“很快而已!”黎淑慧似乎掌握到現代人求快的心聲。但見她打開小膠袋,把材料撥成兩小堆,一些剪成小塊,一些用清水浸發……這時鍋裏的水滾起,她將處理好的材料一口氣丟進去,蓋上蓋子,用手機計時,滑手機,神色自若。待她揭蓋,我特意偷瞄時鐘,還真半小時而已!立刻呷一口,火候很足,瓜與肉的香氣很融和,胸口仿彿也一下子舒展開來。

拼拼湊湊煮一鍋“救命水”

“誰說湯料不能混搭,甚至冷喝?”黎淑慧解釋,她的私藏下火湯水,就是自己想出用桔餅、淮山、無花果、青欖和南北杏煮成。原來在幾年前,她得過一場感冒,當時發燒、頸兩旁都腫脹,腫痛難耐,她急中生智,運用中藥課程學過的知識,拼拼湊湊,煮了這鍋“救命水”自救,喝罷痛感好快得到舒緩。現在每逢與朋友燒烤、打邊爐,她都會請纓預備一壺冷湯的,“食材沒相剋就好!最多難喝,但才一碗而已。”

與黎淑慧快人快語數小時,覺得對談充實、“濃度”高。“肉腱汆水,應冷水下鍋。”“做素湯,可加一茶匙油,喝來更豐厚。”“如不諳藥材屬性,那就全部趁熱水下鍋。”“水的份量,蓋過食材即可。”“煮西洋菜湯,最好分批入鍋,湯才不會苦。”經她的爽快演繹,在家喝湯,其實沒想像中障礙重重!

足料藥膳燉雞湯 燉出一屋香氣

“由小到大,我最愛就是喝廣東湯了。”

從來應酬談事情,不免單調;有了食物,話題就可以多了。飲食公關Daniel Cheung能說一口流利英語,日常愛品酒、跟西廚打交道;這天跟他聊飲食口味喜好,原以為,他給的我答案會很“西化”。

“是哪家餐廳的?”我好奇追問。

“不,是我媽媽的燉湯!”又在意料之外。不是城中任何一家名店。但他回答問題時,沒半分遲疑,所以答案雖然聽起來充滿驕傲,但還是讓人覺得真誠。

“都是向左鄰右里學習,臨急抱佛腳。”張太謙恭地回答。

記得曾訪問資深粵菜主廚陳恩德師傅,跟他聊到“主廚會怎樣看待‘湯’的角色”。“是家庭主婦的智慧結晶。”這是他當時的回答。如此形容,其來有自。

慢熬慢燉的異國歲月

縱使街上秋風蕭瑟,未待張太打開大門,雞湯香氣已從家門縫飄來,一股暖意和期待從心底升起。跟隨她來到廚房,灶頭處正慢火隔水熬着的一鍋燉湯,“咕嚕咕嚕”冒熱氣。

這天,是冬蟲草高麗蔘烏雞燉湯。

從湯、從用料、從什麼季節煲什麼湯,或者可以一窺廚人性格。

關於廣東燉湯,主角不離雞鴨。張太燉湯多用烏雞,“烏雞脂肪比老雞少!”配搭簡單藥材冬蟲草、高麗蔘片等,也不加半點鹽,無疑屬“健康派”。

張太是一名退休眼科護士。早年曾有一段時間,她跟隨先生工作,一家三口移居至新加坡。只是抵埗後,她覺得新加坡食物偏辣,口味也不合,“在小販中心喝魚湯,發現當地人都習慣加牛奶煮。”為了家人健康,她決心由零學做廣東湯菜。“記得當年30出頭。”張太回憶說,那是家庭、事業剛同時起步的歲月,“唯有打電話問母親,或問鄰居,或看電視節目。”又跑到唐人街買燉盅,街市買豬骨,“但肉販總以好奇目光打量我,不懂我的用意。”

媽媽燉的湯最美味

廣東人煲湯講究“煲三燉四”,指的是時間和火喉。相較滾湯,要求“慢火細熬”的燉湯,花時最長,效益顯然比老火湯低。“燉湯最能傳氣,下料不講先後次序,也不怕煮過頭。”這是張太嘴上的理由,心裏卻有別的理由,“原本我不吃雞,但兒子喜歡,我才弄。”這天Daniel回家吃晚飯,張太特意一早去買料,“請雞販代為斬雞。”

香港不缺燉湯好地方,蛇王易(現已結業)、蛇王芬、家全七福,都是Daniel的私藏愛店,只是身為業內人的他,深明“餐廳營運不免計較成本,講求‘快靚正’。”在外應酬頻繁,日子漸長,他明白,家裏的,才是最美味,“周末回家喝湯,媽媽不會講成本。”除了喝湯,他也喜歡吃湯渣。這天午後閒聊,見他捧着木碗,津津有味地吃着湯料,特別是蔘片,“從小就愛吃,粉糯又入味。”整個人暖和起來,不怕寒風蕭瑟。

只是現時母子分居,兒子不常回家,平常燉盅豈不是“坐冷板凳”?

“才不會!”趁媽媽在廚房熬湯備飯,Daniel悄悄打開冰箱,取出她藏在角度的一小窩冰糖燉燕窩,“她嘛,會早餐時加牛奶、麥皮吃!”

米其林三星明火“例湯” 煮出家的味道

“為什麼龍景軒的商務午餐就一直只做‘例湯’,而不是名貴燉湯?”前陣子到訪中環三星米其林中菜廳,遇見主廚陳恩德師傅,我鼓起勇氣問他這個問題。

“你不覺得,這是廣東家庭主婦的創作結晶嗎?”德哥的回答一貫笑鬧本色。他是少數現時每天堅持煲“例湯”的酒店中菜主廚。這天我喝到的,正是秋冬的潤肺恩物“西洋菜陳胗南北杏煲豬腱”,猶為接下來的燒味拼盤、小炒和臘味粒飯作引子。他似乎很理解富豪名人對“回家吃飯”的期待,“有碗熟悉的湯,充滿溫暖、滋養的滿足感覺”,有點儀式感,“而不是匆匆忙忙填飽肚就走。”

例湯即是老火湯。例湯之所以“不貴”,德哥認為是基於過去我們喝湯的習慣,“茶餐廳免費送的例湯,料顯然不多,用的多是便宜豬骨,而且會加很多水,湯味很淡。”索然無味,自然沒想讓人重視,甚至欣賞細節。不過,在德哥這位主廚眼中,“西洋菜鴨胗湯”其實可以做出許多細節來,譬如“混搭鮮、陳兩款鴨胗,味道更香”、“西洋菜一定要水滾後下,不然有苦味”、“火切忌大滾”、“加七八成水就夠”等。他認為,廣東人熬湯強調“煲三燉四”,當中講究的無非是時間和火喉,於是他請每天最早上班的點心部師傅兼顧煲例湯,讓湯料在午市前有足夠時間“出味”。如此講究,想來客人對“例湯”會有不一樣的看法。

吃湯渣不蘸醬油

用西洋菜搭鮮陳胗、豬骨、陳皮、無花果和蜜棗,其實也是德哥多年的自家湯方。

“以前為了讓老婆專心照顧兒女,我通常都會買菜回家煮飯,能幫則幫啦。”德哥也是少數願意回家下廚的酒店中菜主廚。“我愛買‘骨排’──有骨也有肉,不會像腩排那麼肥;加上(上世紀)九十年代雞價貴,除非過節,不然平時煲湯多數買豬的。”“算一算,老婆就走了廿多年。”他補上這一句。

“年紀問題,現時吃湯渣,我都不會蘸醬油──被人老點得多嘛!”德哥試着把老回憶講得輕鬆一點,然後又轉身走進廚房,影印貼在廚櫃上的例湯表,上有共12款例湯款式。“送給你的!帶回家,叫媽媽照着煲給你喝。”他豪邁地說,一貫笑鬧本色。

我認真端看着,心裏決定:這周末要依着湯名買材料,為媽媽熬一鍋“例湯”。

(文:郭悠悠/圖:李浩賢)

光明網促請讀者及網民,共同維護言論自由精神,營造理性交流環境;任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言,皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。